Intervallfasten bis Detox: Die Kraft des Verzichts – Körper entgiften

Fasten – eine uralte Tradition

Fasten ist weit mehr als eine religiöse und spirituelle Praxis – es hat auch eine lange Geschichte als Methode zur Gesundheitsförderung. Schon der griechische Arzt Hippokrates erkannte, dass der bewusste Nahrungsverzicht eine heilsame Wirkung auf den Körper haben kann. Auch heute erfreut sich das Fasten wachsender Beliebtheit, sei es zur Regeneration des Körpers, zur Unterstützung des Stoffwechsels oder zur Entlastung des Verdauungssystems. Methoden wie das Intervallfasten, bei dem Essensphasen mit Fastenphasen wechseln, oder das Heilfasten, das den Körper über mehrere Tage entlastet, gewinnen zunehmend an Beliebtheit. In Kombination mit Detox-Strategien, die auf den Verzicht bestimmter Nahrungsmittel oder Schadstoffe abzielen, wird Fasten als eine ganzheitliche Methode zur körperlichen und mentalen Regeneration betrachtet.

Detox und Fasten

Wozu Fasten?

- Stoffwechselerkrankungen wie Metabolisches Syndrom oder Typ-2-Diabetes

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck

- Rheumatoide Arthritis

- Chronische Schmerzsyndrome

- Psychosomatische Störungen

- Bestimmte allergische (atopische) Erkrankungen

- Chronisch-entzündliche Erkrankungen, etwa chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

Was passiert während des Fastens im Körper?

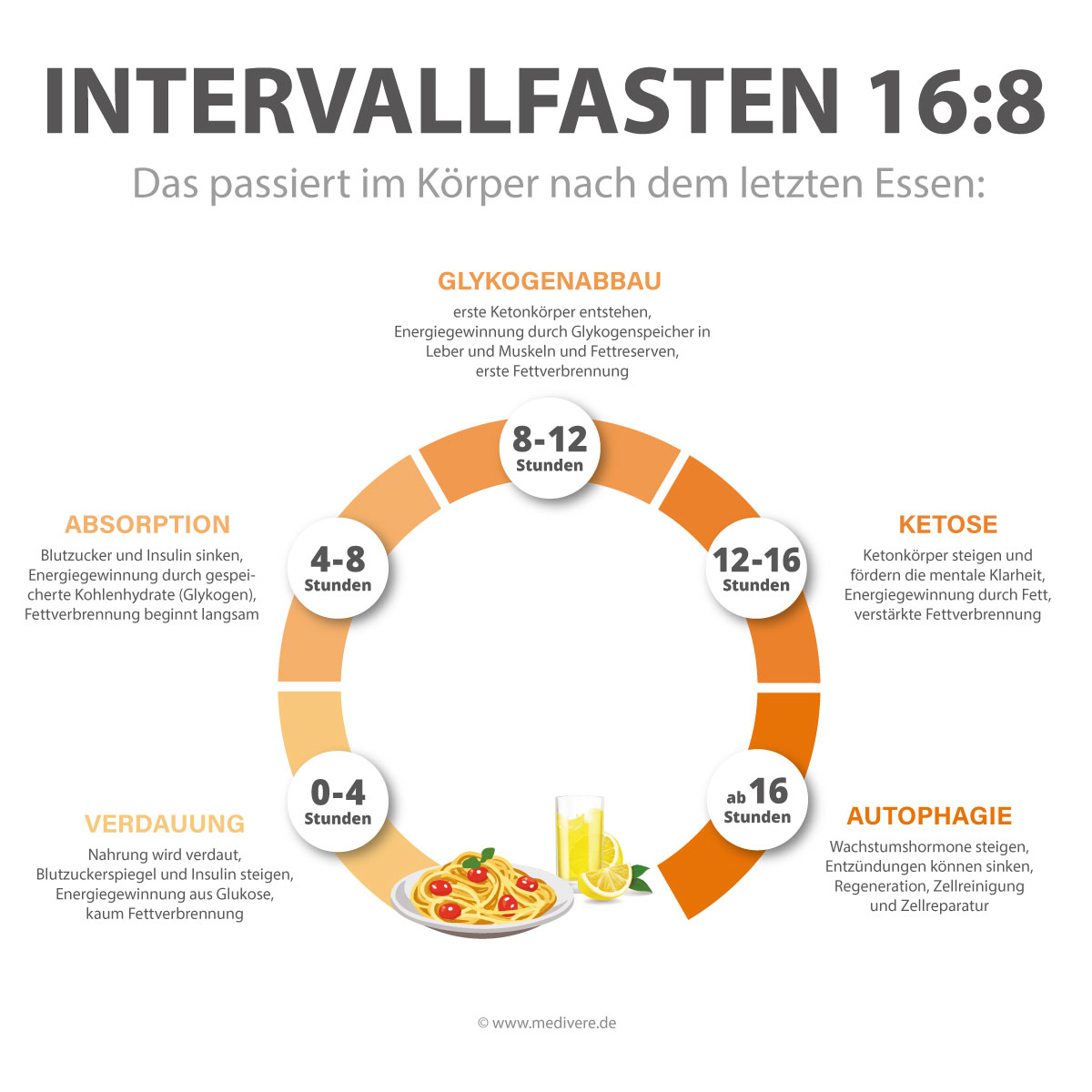

Während des Fastens wird außerdem ein „körpereigener Detox-Prozess“, die Autophagie, angekurbelt. Sie ist das zelleigene Recycling-Programm für überschüssige, beschädigte oder schädliche Zellbestandteile. Diese werden innerhalb der Zelle eingeschlossen, abgebaut und zur Energiegewinnung genutzt. Die Autophagie hat damit für die Zellen eine unverzichtbare reinigende Funktion.

Vorteile des 16:8 Intervallfastens

Während der Fastenphase nutzt der Körper gespeicherte Energie, fördert die Fettverbrennung und aktiviert wichtige Zellreparaturprozesse wie die Autophagie. Dieses natürliche Gleichgewicht unterstützt den Stoffwechsel, verbessert die Gesundheit und steigert das Wohlbefinden. Doch Intervallfasten allein reicht nicht – die richtige Ernährung entscheidet, ob du abnimmst, deine Gesundheit verbesserst und dich energiegeladen fühlst!

Fasten hat Auswirkungen auf das Darm-Mikrobiom

Leaky Gut – wenn der Darm undicht wird

Die Darmschleimhaut bildet eine natürliche Barriere, die Nährstoffe aus der Nahrung in den Körper gelangen lässt und gleichzeitig schädliche Stoffe zurückhält. Wird diese Barriere zu durchlässig, spricht man vom Leaky-Gut-Syndrom. Es ist verknüpft mit Krankheitsbildern wie rheumatoider Arthritis, Zöliakie oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Zonulin, ein Molekül, das die Durchlässigkeit der Darmbarriere reguliert, dient gleichzeitig als labordiagnostischer Parameter des Leaky-Gut-Syndroms. Anhand eines Zonulin-Tests für zuhause können Sie Hinweise auf den Zustand Ihrer Darmbarriere gewinnen. Sie wollen gleichzeitig mehr über den Zustand Ihres Darm-Mikrobioms erfahren? Der Gesundheitscheck Darm Plus und der Darm-Mikrobiom Test Plus erfassen neben Zonulin auch weitere Parameter der Darmgesundheit und geben Auskünfte über die Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms.

Schwermetall- bzw. Glyphosatbelastung und Fasten

In einer Studie der Buchinger-Wilhelmi-Klinik Überlingen konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass Fasten auch die Schwermetall- und Glyphosatbelastung senken könnte. Bei den Versuchspersonen waren nach einer Fastenzeit von zehn Tagen deutlich weniger Arsen, Nickel und Blei im Urin nachweisbar. Glyphosat, ein hochumstrittenes Unkrautbekämpfungsmittel, war bei den Versuchspersonen ebenfalls nach der Fastenzeit nicht mehr nachweisbar.

Ob bei Ihnen eine akute Belastung mit diesen Stoffen vorliegt, können Sie mit Hilfe des Schwermetall Tests Plus und des Glyphosat Tests anhand von Urinproben auch von zuhause aus prüfen lassen.

Bei einer chronischen Schwermetall-Belastung kann eine Chelat-Therapie angewendet werden. Das ist eine Infusionstherapie mit "Chelatbildnern", die in der Lage sind, Schwermetalle im Körper zu binden und sie wasserlöslich zu machen, sodass sie über die Nieren ausgeschieden werden. Aufgrund möglicher Nebenwirkungen der Chelat-Therapie sollte die Behandlung unbedingt unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Ist Fasten für mich geeignet?

Nicht jeder sollte ohne Vorbereitung fasten. Besonders Schwangere, Stillende, Kinder, ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten vor einer Fastenkur ärztlichen Rat einholen. Wer Medikamente einnimmt, sollte ebenfalls mit einem Arzt klären, ob und in welcher Form Fasten geeignet ist.

Möglichkeiten des Fastens – verschiedene Fastenmethoden

Fasten kann individuell angepasst werden – ob durch vollständigen Nahrungsverzicht oder durch gezielte Ernährungsformen wie das Basenfasten oder Intervallfasten. Wichtig ist, eine Fastenmethode zu wählen, die zur eigenen Lebensweise und Gesundheit passt.

Die Ärztegesellschaft Heilfasten & Ernährung e. V. empfiehlt eine Mindestdauer von 8 bis 10 Tagen für eine Fastentherapie, beim Fasten für Gesunde eine Fastenwoche.

Neben dem klassischen Heilfasten gibt es verschiedene andere Fastenformen, die sich im Alltag leichter integrieren lassen:

Heilfasten (nach Buchinger)

Heilfasten ist keine Nulldiät. Jedoch liegt die täglich zugeführte Menge an Energie mit 250 bis 500 kcal weit unter dem Bedarf des Körpers.

- Am Tag vor dem Fasten (Vorbereitungs- oder Entlastungstag) werden Alkohol, Nikotin und Koffein abgesetzt und die Kalorienzufuhr auf unter 1000 kcal reduziert. Eine ruhige und bewusste Gestaltung dieses Tages hilft, sich mental auf die Fastenzeit vorzubereiten.

- Am darauffolgenden ersten Tag der Fastenperiode erfolgt eine Darmreinigung mithilfe von Glaubersalz. Während des Heilfastens findet eine Energiezufuhr nur in flüssiger Form (Gemüsebrühen, Obst- und Gemüsesäfte, Honig) statt. Die aufgenommene Flüssigkeitsmenge (Wasser, ungesüßte Tees) ist hingegen hoch.

- Nach dem Fasten folgen drei Aufbautage, in denen der Körper behutsam wieder an feste Nahrung und eine höhere Energiezufuhr gewöhnt wird.

Intervallfasten (intermittierendes Fasten)

Fasten muss nicht in jedem Fall tagelangen Verzicht bedeuten. Intermittierendes Fasten, auch Intervallfasten genannt, beschreibt einen tage- oder stundenweisen Nahrungsverzicht, der vorrangig auf langfristige Gewichtsreduktion abzielt. Intermittierendes Fasten soll deshalb, anders als das Heilfasten, als dauerhafter Ernährungsmodus angewendet werden. Die genaue Ausgestaltung kann variieren – so gibt es Formen, bei denen jeden Tag für einen bestimmten Zeitraum auf die Nahrungsaufnahme verzichtet wird. Bei anderen Konzepten sind komplette Tage mit stark eingeschränkter Nahrungsaufnahme eingeplant, während an den übrigen Tagen normal gegessen werden kann.

Möglichkeiten des Intervallfastens:

- 16:8-Methode: 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essenszeit

- 5:2-Methode: Fünf Tage normale Ernährung, zwei Tage stark reduzierte Kalorienzufuhr

- Alternierendes Fasten: Jeden zweiten Tag wird gefastet

In Tierversuchen zeigte intermittierendes Fasten lebensverlängernde Effekte und eine positive Beeinflussung der Gehirnfunktion. Auch ließ sich das Risiko für bestimmte Erkrankungen (Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen und Krebs) bei den Versuchstieren durch den regelmäßigen Nahrungsverzicht senken. Allerdings ist noch unklar, inwieweit sich diese Beobachtungen auf den Menschen übertragen lassen. Bisherige Untersuchungen am Menschen deuten aber darauf hin, dass sich intermittierendes Fasten positiv auf Gesundheit und Gewichtsabnahme auswirken kann.

Basenfasten gegen Übersäuerung

Der Einfluss der Ernährung auf den Säure-Basen-Haushalt des Körpers ist ein naturheilkundliches Konzept, das in den 1950er-Jahren von dem Arzt und Chemiker Friedrich F. E. Sander geprägt wurde. Eine Gewebeübersäuerung (latente Azidose) wird in der Naturheilkunde mit gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang gebracht, zum Beispiel:

- Müdigkeit, Antriebsschwäche, Schlaf- und Konzentrationsstörungen

- Gesteigerte Allergieneigung

- Sodbrennen

- Rheumatische Erkrankungen

- Osteoporose

- Entzündliche Reaktionen

- Erhöhte Infektanfälligkeit

Sanders Überzeugung, dass die Ernährung in Zusammenhang mit dem Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers steht, führte zur Entwicklung des Basenfastens. Durch die Beschränkung der Kost auf Lebensmittel, die als basisch gelten – wie etwa Obst, Gemüse, Nüsse und hochwertige Öle – soll eine Übersäuerung des Körpers behoben werden. Da die Lebensmittelauswahl beim Basenfasten eingeschränkt ist, ist besonders darauf zu achten, dass trotzdem längerfristig alle wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge zugeführt werden.

Das von Sander entwickelte Titrationsverfahren ermöglicht eine Bestimmung des Ausmaßes der Säurebelastung im Bindegewebe. Diesen Säure-Basen-Test nach Sander können Sie anhand von Urinproben auch von zuhause aus durchführen lassen, um Auskunft über Ihre Säure-Basen-Balance zu erhalten.

Fasten ist mehr als nur Nahrungsverzicht

Viele Fastenmethoden betrachten den Menschen ganzheitlich. Neben der körperlichen Reinigung spielt auch die geistige und seelische Komponente eine Rolle. Bewusstes Innehalten, Meditation und Naturerfahrung begleiten oft eine Fastenkur. Zudem kombinieren viele Menschen das Fasten mit „Digital Detox“, also dem bewussten Verzicht auf elektronische Medien, um eine ganzheitliche Erholung zu erreichen.

Abnehmen durch Fasten?

Zur dauerhaften Gewichtsreduktion ist das Fasten allgemein nur bedingt geeignet: Die verlorenen Kilos sind mitunter schnell wieder aufgebaut, wenn nach dem Fasten der bisherige Lebensstil unverändert fortgeführt wird. Schließen Sie an das Fasten aber eine Änderung Ihres Lebensstils und eine gesündere Ernährung an, kann die Fastenperiode durchaus ein sinnvoller Einstieg in eine langfristige Gewichtsabnahme sein.

verfasst von:

NEWSLETTER ABONNIEREN UND 10% RABATT ERHALTEN

Themen Entdecken

-

Zonulin Test

Price: 45,00 €Beim Leaky-Gut-Syndrom ist die Barrierefunktion der Darmschleimhaut gestört... -

Darm-Mikrobiom Test Plus

Price: 259,00 €Ein gesunder Darm ist für Ihre Gesundheit von sehr großer Bedeutung. Mittels... -

Schwermetall Test Plus

Price: 94,00 €Schmermetalle können im Körper zu vielen Beschwerden wie Kopfschmerzen,... -

Glyphosat Test

Price: 59,00 €Das Herbizid Glyphosat wird weltweit zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt.... -

Gesundheitscheck Darm Plus

Price: 174,00 €Bei Störungen im gastrointestinalen System können Symptome wie Durchfall,... -

Säure-Basen-Test nach Sander

Price: 64,00 €Der Säure-Basen-Haushalt beeinflusst das Immunsystem, unsere Energie, die...