Jod – wichtiges Spurenelement für die Schilddrüse

Deutsche sind immer schlechter mit Jod versorgt

Jod (auch: Iod) ist ein Mineralstoff, der in der Natur gebunden an andere Stoffe, etwa als Bestandteil von Salzen, vorkommt. Für den menschlichen Körper zählt es zu den lebenswichtigen Spurenelementen. Da Jod nicht selbst produziert werden kann, muss es regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden. Doch genau das ist in Deutschland nicht selbstverständlich: Nach der letzten Eiszeit wurde viel Jod aus heimischen Böden ins Meer ausgeschwemmt, weshalb die hier angebauten Lebensmittel nur geringe Mengen an Jod enthalten. Um die Jodversorgung zu verbessern, wurde in den vergangenen Jahrzehnten gezielt gegengesteuert, vor allem durch den Einsatz von jodiertem Speisesalz. So konnte die Versorgung der Bevölkerung mit diesem wichtigen Mikronährstoff erheblich verbessert werden.

Doch aktuelle Zahlen zeigen: Seit einigen Jahren ist die Jodaufnahme in Deutschland rückläufig. Laut Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts haben 32 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und sogar 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen ein erhöhtes Risiko für eine Jodunterversorgung. Doch warum ist das problematisch?

Bedeutung von Jod für die Gesundheit

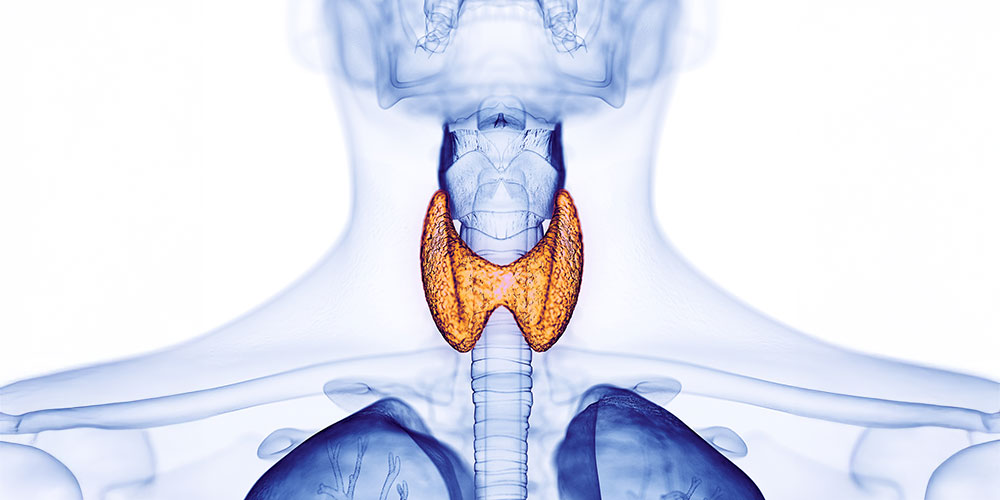

Besonders eine wichtige Hormondrüse ist auf das Spurenelement angewiesen: Die schmetterlingsförmige Schilddrüse, die sich unterhalb des Kehlkopfes befindet. Sie produziert unter Verwendung von Jod die Schilddrüsenhormone T3 und T4 (Thyroxin), die zahlreiche wichtige Prozesse im Körper steuern, beispielsweise:

- Wachstum

- Körpertemperatur

- Knochenentwicklung

- Gehirnentwicklung

- verschiedene Stoffwechselprozesse

- Grundumsatz (vom Körper im Ruhezustand verbrauchte Energiemenge)

Folge von Jodmangel: die Schilddrüsenunterfunktion

Wird dem Körper nicht ausreichend Jod zugeführt, kann die Produktion von Schilddrüsenhormonen ins Stocken geraten. Eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) kann die Folge sein.

Diese Unterfunktion wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Gesundheit aus: Der Mangel an Schilddrüsenhormonen verlangsamt den Stoffwechsel und mindert sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit. Typische Symptome können auftreten, die jedoch nicht alle gleichzeitig auftreten müssen:

- Antriebsschwäche

- Lethargie

- Konzentrationsstörungen

- depressive Zustände

- Müdigkeit

- Verstopfung

- Gewichtszunahme

- Kälteempfindlichkeit

- trockene Haut, die im Gesicht teigig verdickt sein kann

- stumpfes Haar, Haarausfall

- verdickte Zunge

- tiefe, heisere Stimme

Während der Embryonalentwicklung, bei Kindern und bei Jugendlichen kann ein Jodmangel zu unumkehrbaren Entwicklungsstörungen führen, sowohl zu körperlichen als auch zu geistigen. Eine ausreichende Jodversorgung ist daher in der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern besonders wichtig.

Leidet die Schilddrüse unter einer dauerhaften, schleichenden Jodunterversorgung, kann sich ein Kropf (Struma) bilden. Darunter versteht man eine krankhaft vergrößerte Schilddrüse, die außerdem mit Knoten durchsetzt sein kann. Ein Kropf bildet sich, weil der Körper versucht, den Mangel an Schilddrüsenhormonen durch eine Vermehrung des hormonproduzierenden Schilddrüsengewebes auszugleichen. Manchmal können auch Tumore, Entzündungen oder bestimmte Stoffe in Medikamenten zur Kropfbildung führen. Solange der Kropf noch nicht sehr groß ist, wird er von den Betroffenen oft nicht bemerkt. Bei weiterem Wachstum kann er sich jedoch durch Engegefühl, das Gefühl eines Kloßes im Hals oder sogar durch Atembeschwerden bemerkbar machen.

Eine Schilddrüsenunterfunktion ist nicht selten: In Deutschland sind etwa 5 Prozent der Bevölkerung betroffen, besonders häufig Frauen und ältere Menschen. Neben einem Jodmangel können auch noch andere Ursachen eine Schilddrüsenunterfunktion bewirken: etwa eine Autoimmunerkrankung (Hashimoto-Thyreoiditis), Medikamente oder angeborene Veränderungen der Schilddrüse. Die Diagnose der Schilddrüsenunterfunktion erfolgt normalerweise anhand einer Blutuntersuchung.

Eine Schilddrüsenunterfunktion muss behandelt werden, um langfristige Komplikationen zu verhindern. Die Behandlung erfolgt mit L-Thyroxin, einer Variante des Schilddrüsenhormons T4. Dieses muss täglich eingenommen werden. Es wird im Körper zum Schilddrüsenhormon T3 umgewandelt und kompensiert damit den Mangel an beiden Hormonen.

Wenn die Schilddrüse auf Hochtouren läuft: die Schilddrüsenüberfunktion

Nicht nur eine Schilddrüsenunterfunktion, sondern auch eine Überfunktion der Schilddrüse kann vorkommen, wenn auch deutlich seltener. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) werden zu viele Schilddrüsenhormone gebildet. Das kurbelt den Stoffwechsel im Übermaß an, mit gesundheitlichen Folgen. Eine Schilddrüsenüberfunktion kann sich unter anderem durch folgende Symptome bemerkbar machen:

- Gewichtsverlust (trotz Heißhunger)

- Wärmeempfindlichkeit, vermehrtes Schwitzen

- Nervosität, Unruhe

- Durchfall

- hoher Blutdruck

- Herzrhythmusstörungen, Herzrasen

- Haarausfall

- Schlafprobleme

- Schwäche

- Müdigkeit

Die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenüberfunktion ist die Basedow-Krankheit, eine Fehlfunktion des Immunsystems. Auch andere Erkrankungen wie Entzündungen oder Krebserkrankungen der Schilddrüse oder eine Schilddrüsenautonomie können ursächlich sein. Daneben kann eine Schilddrüsenüberfunktion aber auch durch eine übermäßige Jodzufuhr ausgelöst werden. Diese ist hierzulande zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: etwa, wenn jodhaltige Präparate oder Medikamente eingenommen werden, oder durch den Verzehr bestimmter Algen (siehe unten).

Jod in der Ernährung: ein gesundes Gleichgewicht

Wie viel Jod sollte man zu sich nehmen?

Eine ausreichende Jodversorgung ist wichtig, zu viel ist aber auch nicht gut. Auf ein gesundes Gleichgewicht kommt es an! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Zufuhrmengen in Abhängigkeit vom Lebensalter und gesonderte Werte für Schwangere und Stillende, die einen höheren Bedarf haben:

| Lebensalter/Lebenssituation | Empfohlene Jodzufuhr (Mikrogramm pro Tag) |

| 0 bis unter 4 Monate | 40 |

| 4 bis unter 12 Monate | 80 |

| 1 bis unter 4 Jahre | 100 |

| 4 bis unter 7 Jahre | 120 |

| 7 bis unter 10 Jahre | 140 |

| 10 bis unter 13 Jahre | 180 |

| 13 bis unter 51 Jahre | 200 |

| ab 51 Jahren | 180 |

| Schwangere | 230 |

| Stillende | 260 |

Mehr als 500 Mikrogramm Jod pro Tag sollten Erwachsene nicht aufnehmen – eine Menge, die bei einer normalen Ernährung normalerweise nicht erreicht wird.

Doch wie kann der tägliche Bedarf gedeckt werden?

Jodsalz als wichtige Jodquelle

Die konsequente Verwendung von Jodsalz – durch die Industrie, aber auch in der eigenen Küche – ist ein wesentlicher Baustein für eine ausreichende Jodversorgung. Es enthält zwischen 15 und 25 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz. Die DGE empfiehlt, pro Tag maximal 6 Gramm Salz zu verzehren, um das Risiko für Bluthochdruck nicht zu steigern (Salz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Brot, Wurst, Käse und Fertiggerichten ist hier bereits inkludiert). Das entspricht etwa einem Teelöffel. Diese Menge deckt somit bereits einen großen Teil des täglichen Jodbedarfs eines Erwachsenen.

Allerdings findet Jodsalz immer seltener den Weg in unsere Nahrung. In Privathaushalten ist es oft der Wunsch nach möglichst naturbelassenen Lebensmitteln, der unjodiertes Salz attraktiv erscheinen lässt. Auch bei industriell hergestellten Lebensmitteln wie Backwaren, Wurst, Käse oder Fertigprodukten setzen die Hersteller vermehrt unjodiertes Salz ein. Hier hilft ein Blick auf die Zutatenliste: Die Verwendung von Jodsalz muss angegeben werden, da dem Salz künstlich Jod zugesetzt wird.

Jod aus Lebensmitteln – welche enthalten das Spurenelement?

Jodgehalt pflanzlicher und tierischer Produkte

Obst und Gemüse sind grundsätzlich sehr gesund, zu unserer Jodversorgung können sie allerdings kaum etwas beitragen. Deutlich mehr von dem Spurenelement können Eier, Milch und Milchprodukte enthalten. Da der Jodgehalt dieser Produkte jedoch von der Fütterung der Tiere abhängt, ist er starken Schwankungen unterworfen. Eine zuverlässige natürliche Jodquelle stellen nur Produkte aus der marinen Nahrungskette dar: Meeresfisch und Meeresfrüchte.

Kabeljau beispielsweise ist besonders reich an Jod: Er enthält circa 275 Mikrogramm des Mineralstoffs pro 100 Gramm gegartem Fisch. Hering enthält circa 40 bis 55 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm, die im Süßwasser lebende Forelle dagegen nur etwa 6 Mikrogramm.

Die DGE empfiehlt etwa ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche. Leider ist Meeresfisch eine stark übernutzte Ressource und viele Bestände sind durch Überfischung gefährdet. Achten Sie daher möglichst darauf, Fisch aus nachhaltiger Fischerei bzw. aus nachhaltiger Aquakultur zu beziehen. Eine Orientierung dazu bieten beispielsweise der Fischratgeber des WWF oder die „Guter Fisch“-Liste der Verbraucherzentrale.

Vorsicht bei Algen

Auch Meeresalgen wie Nori (verwendet für Sushi), Wakame, Arame, Kelp oder Kombu (Seetang) enthalten viel Jod. Teilweise jedoch viel zu viel: Der Verzehr von nur wenigen Gramm kann die empfohlene maximale Jod-Zufuhrmenge von 500 Mikrogramm bereits um ein Vielfaches übersteigen. Der Jodgehalt von Algen schwankt dabei je nach genauer Art und deren Wachstumsbedingungen beträchtlich. Besonders hoch kann er bei Arame oder Kombu ausfallen: So wurden in einer Kombu-Probe pro einem einzigen Gramm Trockengewicht 5800 Mikrogramm Jod festgestellt, ungefähr das Elffache der empfohlenen täglichen Maximaldosis. Solch ein starker Jod-Überschuss stellt ein Risiko für die Schilddrüsengesundheit dar, wobei je nach Dosis und Empfindlichkeit der Personen verschiedene Krankheitsbilder möglich sind. Beispielsweise kann, wenn eine (womöglich unentdeckte) mangelbedingte Vorschädigung der Schilddrüse vorliegt, eine lebensbedrohliche Schilddrüsenüberfunktion ausgelöst werden. Es wird daher empfohlen, nur solche Meeresalgen-Produkte zu konsumieren, auf deren Verpackung eindeutige Angaben zum Jodgehalt und zur maximalen Verzehrmenge zu finden sind. Nach Angaben des Deutschen Schilddrüsenzentrums sollten zudem Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis oder mit einer Schilddrüsenüberfunktion durch eine Autonomie oder einen Morbus Basedow Algen lieber meiden.

Meersalz: Bringt kein Jod mit

Meersalz wird aus Meerwasser gewonnen. Da könnte man meinen, dieses Salz sei ebenso wie Meerestiere oder Meeresalgen natürlicherweise reich an Jod. Leider ist das nicht der Fall: Der Jodgehalt von naturbelassenem Meersalz ist kaum höher als der von unjodiertem Speisesalz. Auch bei Meersalz sollten Sie daher zur jodierten Variante greifen.

Jod durch Supplemente

Schwangere und Stillende haben einen besonders hohen Jodbedarf, der über die Ernährung schwer zu decken ist. Deshalb empfiehlt das Netzwerk Gesund ins Leben Schwangeren und Stillenden die zusätzliche Einnahme von 100 (bis 150) Mikrogramm Jod täglich in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Liegen Schilddrüsenerkrankungen vor, sollte zuvor mit dem Arzt oder der Ärztin Rücksprache gehalten werden.

Sind Sie gut mit Jod versorgt?

Eine ausreichende Versorgung mit Jod ist wichtig, um einer Schilddrüsenunterfunktion vorzubeugen; in extremen Mengen sollte der Mineralstoff aber auch nicht aufgenommen werden, da auch dies zu Problemen mit der Schilddrüse führen könnte. Ob Sie optimal versorgt sind, können Sie mit dem medivere Jod Test anhand einer Urinprobe schnell und einfach feststellen lassen.

verfasst von:

NEWSLETTER ABONNIEREN UND 10% RABATT ERHALTEN

Themen Entdecken

-

-

Selen & Zink Test

Price: 42,00 €Selen und Zink gehören zu den Spurenelementen. Sie sind wichtige... -

Amino-Screen® Test

Price: 59,00 €Aminosäuren sind lebenswichtige Bausteine aller körpereigenen Proteine...