Osteoporose früh erkennen hilft! Symptome, Therapie und Vorbeugen.

Was ist Osteoporose?

Osteoporose ist eine Stoffwechselerkrankung und wird oft auch als "Knochenschwund" bezeichnet. Sie zählt schon lange zu den häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland. Es sind schätzungsweise mehr als 5,2 Millionen Frauen sowie 1,1 Millionen Männer davon betroffen und etwa 885.000 Patienten kommen jährlich hinzu. Das bedeutet: Jede vierte Frau über 50 Jahre leidet unter dieser Erkrankung.

Von Osteoporose spricht man, wenn Festigkeit und Dichte der Knochen so stark abnehmen, dass sie zu einer Gefährdung der Gesundheit werden. Dieser Prozess geschieht zwar nicht über Nacht, aber für die meisten Patienten war der Zeitpunkt, zu dem sie hätten aktiv werden müssen, nicht zu erkennen. Eine Osteoporose zeigt sich meist erst, wenn schon deutliche Schmerzen oder Knochenbrüche auftreten. Innerhalb von 4 Jahren erleidet mehr als die Hälfte der Betroffenen eine Fraktur. Mit vorbeugenden Maßnahmen könnten bis zu 40.000 Knochenbrüche im Jahr verhindert werden. Eine frühzeitige Osteoporose-Diagnose ermöglicht es, rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen oder eine Therapie zu beginnen und somit die Gesundheit und Stabilität der Knochen möglichst lange zu erhalten.

So erkennen Sie eine Osteoporose

Die Beschwerden sind meist erst spät zu erkennen, daher bleibt Osteoporose oft lange Zeit unentdeckt. Häufig lässt erst ein Knochenbruch aufhorchen. Dabei können beispielsweise ständige Rückenschmerzen vor allem bei über 60-jährigen ein Alarmsignal sein. Die Knochen bilden die Grundlage für die Form und Statik unseres Körpers. Schwächelt das Knochengerüst, wirkt sich dies zuerst im Rücken aus. Auch eine Arthrose könnte ein Warnsignal sein.

Typische Osteoporose-Symptome sind:

- akute und chronische Rückenschmerzen

- ein zunehmender Rundrücken (Witwenbuckel)

- die Körpergröße nimmt stark ab, man schrumpft

- überlange Arme (sie wirken so, weil Osteoporose-Patienten zunehmend kleiner werden)

- aufsetzen der Rippen am Becken

- Tannenbaum-Phänomen (schräg verlaufende Hautfalten hinten am Rücken)

- beginnende oder bestehende Arthrose

Sobald Sie derartige Warnsignale wahrnehmen, ist es höchste Zeit, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen und eine Osteoporose-Diagnose stellen zu lassen. In einem Gespräch werden die Risikofaktoren genauer abgeklopft. Sofern mehrere Faktoren zusammenkommen, wird eine Messung der Knochendichte vorgenommen. Mittlerweile gibt es bereits höchst sensitive Osteoporose-Testverfahren, die sehr zuverlässig und strahlenfrei funktionieren.

Ursachen und Risikofaktoren

In rund 70% der Fälle liegen brüchigen Knochen hormonelle Ursachen zugrunde. Bei Frauen lässt in den Wechseljahren die Produktion von Estrogen nach. Dies wirkt sich negativ auf den Knochenstoffwechsel aus, da die Estrogene knochenabbauende Zellen hemmen. Besonders gefährdet hinsichtlich einer Osteoporose sind Frauen, die als Jugendliche ihre erste Periode relativ spät bekommen haben oder sehr früh in die Menopause übergegangen sind. Frauen, die keine Kinder geboren haben oder deren Eierstöcke entfernt wurden, tragen ebenfalls ein erhöhtes Osteoporose-Risiko.

Unbeeinflussbare Risiken:

- Alter: Bei Frauen ab 50 empfiehlt sich eine Frühdiagnose, ab 70 Jahren sollte grundsätzlich eine Basisdiagnose vorgenommen werden.

- Langjährige Erkrankungen: Überfunktion der Schilddrüse, Stoffwechselerkrankungen, Nierenprobleme oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.

- Dauerhafte Einnahme bestimmter Medikamente: im Zusammenhang mit langjährigen Erkrankungen, z.B. Glucocorticoid-Langzeittherapien (etwa bei Asthma bronchiale oder rheumatoiden Erkrankungen) sowie Antidepressiva, Blutverdünner, Kortison, Krebs- und AIDS-Medikamente.

- Erbanlagen: Osteoporose-Erkrankungen in der Familie (vor allem Schenkelhalsfrakturen der Eltern)

Beeinflussbare Risiken:

- geringes Körpergewicht: BMI unter 20

- schlanke, zierliche oder gar untergewichtige Menschen sind deutlich gefährdeter als Normalgewichtige

- Mangelernährung: vor allem Kalzium und Vitamin D

- Rauchen

- mangelnde Bewegung, längere Bettruhe

- Mangel an Tageslicht

- starker Konsum von Abführmitteln, Alkohol und Kaffee

Nach Studien der Techniker Krankenkasse sind in Deutschland über sechs Millionen Menschen an Osteoporose erkrankt. Allerdings wird nur bei 40 Prozent dieser Patienten die Diagnose Knochenschwund überhaupt gestellt und eine entsprechende Therapie eingeleitet.

Bei Osteoporose denken alle sofort an alte Menschen. Aber die Erkrankung, bei der sich die Knochen abbauen, trifft leider schon viele Menschen viel früher.“ Heike Henkel hat selbst den Osteoporose-Frühtest ausprobiert und war von dem Ergebnis überrascht: „Mein Wert lag im roten Bereich. Das hätte ich nicht gedacht, denn ich ernähre mich gesund und achte auf meinen Körper.“ Den Befund konnte sie mit ihrem Hausarzt besprechen und entsprechende Maßnahmen einleiten. „Der Test war total einfach. Zum Glück kann man mit der richtigen Therapie den beginnenden Knochenschwund gut in den Griff bekommen.

Heike Henkel, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Hochsprung

Der Knochenstoffwechsel – das passiert bei Osteoporose

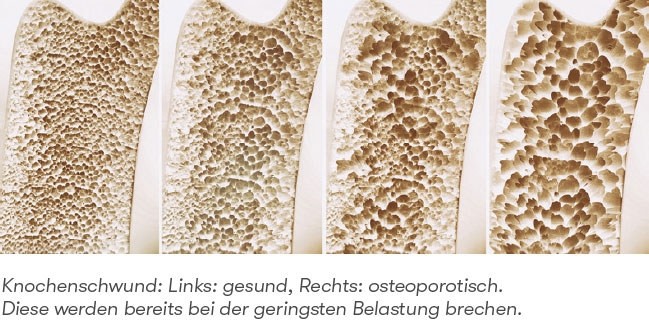

Jeder Knochen besteht im Innern aus einem dichten Netz aus Knochenbälkchen, die den Knochen stabil machen. Dieses Gewebe – die Spongiosa – sieht aus wie ein feinporiger Schwamm. Mit zunehmendem Alter entstehen immer größere Löcher, die Struktur des Knochens wird brüchiger. Nimmt die Knochendichte zu sehr ab, spricht man von Osteoporose.

Warum werden die Knochen brüchig?

Während des gesamten Lebens wird Knochensubstanz auf- und abgebaut. Die weiblichen Geschlechtshormone, die Estrogene, sorgen für ein Gleichgewicht zwischen den Knochenmasse abbauenden Zellen, den Osteoklasten, und den aufbauenden Zellen, den Osteoblasten. Bis etwa zum 35. Lebensjahr überwiegen die Aufbauprozesse, die Knochenmasse nimmt stetig zu. Danach vermindert sich altersbedingt die Knochenmasse. Wir verlieren mehr Knochensubstanz als wir produzieren, normalerweise jährlich bis zu sechs Prozent – unabhängig vom Geschlecht. Verstärkt sich dieser Effekt durch eine hormonelle Umstellung, genetische Belastung oder andere Faktoren, kann der Knochen instabil werden.

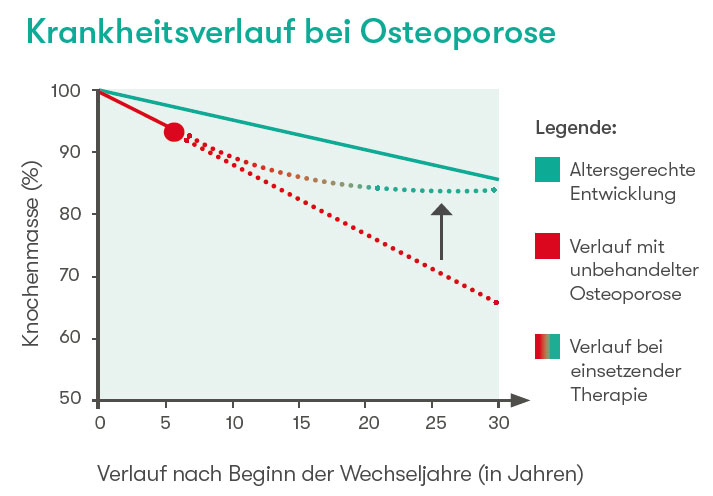

Krankheitsverlauf und Prognose

Bisher ist Osteoporose nicht vollständig heilbar. Umso wichtiger ist es eine frühe Diagnose zu stellen und rechtzeitig mit der Behandlung zu beginnen, damit der Knochenschwund nicht unbemerkt weiter fortschreitet. Erste Knochenbrüche treten bei Frauen statistisch gesehen rund 6-12 Jahre nach der letzten Monatsblutung auf.

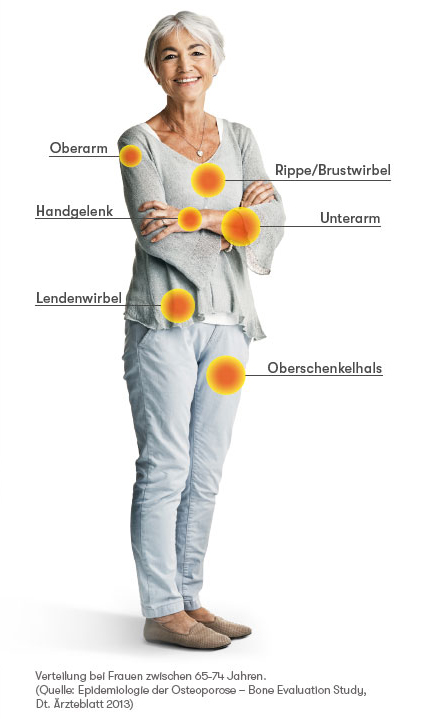

Eine Alters-Osteoporose kann bei Männern und Frauen auftreten, häufig zeigen sie sich in Oberschenkelhalsbrüchen. Ein Knochenbruch im Alter kann schwerwiegende Folgen haben. Mehr als die Hälfte der Betroffenen bleiben für den Rest ihres Lebens auf Pflege und Betreuung angewiesen. In bis zu 10-20 % aller Fälle führt ein Oberschenkelhalsbruch bei Patienten nach dem 70. Lebensjahr durch die Folgeerkrankungen und ein erhöhtes Operationsrisiko zum Tod.

Welche Knochen sind bei Osteoporose besonders gefährdet?

Wie kann ich Osteoporose vorbeugen?

Neben anderen Grunderkrankungen und der hormonellen Umstellung der Wechseljahre gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die das Entstehen einer Osteoporose begünstigen können. Durch Verhaltens- und Ernährungsänderungen können Sie Ihren Körper gut unterstützen. Wichtig ist vor allem: Werden Sie aktiv, bleiben Sie in Bewegung!

11 Tipps zur Vorbeugung von Osteoporose

- Regelmäßige Bewegung ist sehr wichtig!

- Gehen Sie häufig an der frischen Luft wandern oder spazieren.

- Gezieltes Fitnesstraining stärkt die Muskulatur.

- Tai Chi oder Qi Gong trainieren den Gleichgewichtssinn.

- Nehmen Sie so oft wie möglich die Treppe anstelle des Aufzugs!

- Vermeiden Sie Sportarten mit hohem Sturzrisiko wie beispielsweise Skifahren oder Reiten.

- Beseitigen Sie Stolperfallen wie z. B. rutschende Läufer, Falten im Teppich, lose Kabel oder Unebenheiten im Haushalt.

- Achten Sie auf eine gesunde und vitaminreiche Ernährung.

- Verzichten Sie auf Genussgifte wie Rauchen und Alkohol.

- Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D und Kalzium.

- Vermeiden Sie Lebensmittel, die zu viel Säure bilden!

Die richtige Ernährung

Säure-Basen-Gleichgewicht

Zuviel Säure tut Ihrem Körper nicht gut. Wer häufig Fleisch und Süßigkeiten isst, mutet seinem Körper viel „Verdauungsmüll“ oder „Schlacken“ in Form von Säuren zu. Um diese Säuren zu neutralisieren, wird Kalzium benötigt. Wenn der Bedarf an Kalzium steigt und nicht mehr aus der Nahrung gedeckt werden kann, bedient sich der Körper an den Kalzium-Depots in den Knochen. Dadurch steigt das Risiko für brüchige Knochen.

Darmsanierung

Eine Darmsanierung mit Milchsäurebakterien unterstützt Ihren Körper dabei, das Kalzium besser aufzunehmen. Sauerkraut, Kefir, Apfelessig oder Fertigpräparate aus der Apotheke verbessern die Verdauung. So nimmt die Darmschleimhaut wieder aktiv Mineralstoffe auf und stellt sie dem Körper zur Verfügung.

Kalzium und Vitamin D

Für den Aufbau und Erhalt von starken Knochen spielen Kalzium und Vitamin D eine große Rolle. Kalzium stellt mit rund 1 kg die größte Mineralstoffmenge im Körper dar. Davon stecken 99% in Knochen und Zähnen. Es wird empfohlen, täglich 800-1000 mg Kalzium zu sich zu nehmen. Gute Quellen dafür sind kalziumreiche Mineralwässer, Sesamsaat und Nüsse, Trockenfrüchte wie Feigen oder Datteln sowie Grünkohl und Zuckererbsen zu sich nehmen. Kalzium bleibt beim Erhitzen erhalten. Deshalb eignet sich auch eine Ernährung mit viel grünem Gemüse wie Spinat, Brokkoli, Fenchel, Lauch, Mangold oder Grünkohl.

Zusätzlich empfiehlt sich die Einnahme von Vitamin D (1000-2000 IE Vitamin D3 täglich).

Besser meiden

Säurebildende Lebensmittel sind nicht gut für den Körper. Dazu zählen beispielsweise Fleisch, Wurst, Milch und Milchprodukte, Süßigkeiten, Kuchen, Softdrinks, alkoholische Getränke, Fertigprodukte, Weißmehlprodukte oder stark zuckerhaltige Lebensmittel.

Gleichzeitig blockieren phosphathaltige Nahrungsmittel die Kalziumaufnahme im Darm. Phosphat ist nahezu in allen Lebensmitteln enthalten, in denen Eiweiß enthalten ist. Natürliches Phosphat ist bis zu einem gewissen Maße sogar lebenswichtig, eine zu hohe Dosierung ist jedoch gefährlich. Vermeiden Sie daher Fertiggerichte, Fertigbackwaren, Fast Food, Wurst und Cola.

Checkliste: Wie hoch ist mein Osteoporose-Risiko?

Je mehr der folgenden Fragen Sie mit „Ja“ beantworten können, desto größer ist Ihr Risiko an Osteoporose zu erkranken.

- Sind Sie mehr als 7 cm kleiner geworden? (gegenüber Ihrer ursprünglichen Größe im Personalausweis)

- Ist Ihre Gehfähigkeit eingeschränkt? (unter 100 m ohne Pause)

- Rauchen Sie?

- Sind Sie in den letzten 12 Monaten mehr als einmal gestürzt ohne äußeren Anlass?

- Gab es einen Bruch von Arm, Fuß, Bein, Rippen oder Becken nach dem 50. Lebensjahr?

- Gab es einen Wirbelkörperbruch ohne Unfall?

- Hatten Ihr Vater oder Ihre Mutter einen Oberschenkelhalsbruch?

Leiden Sie an einer der folgenden Krankheiten?

- Diabetes mellitus Typ 1

- Epilepsie (Krampfanfälle) oder Parkinson

- Mehrjährige schwere Asthmaerkrankung (COPD)

- Chronische Polyarthritis oder Bechterew-Erkrankung

- Entzündliche Darmerkrankung (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn)

- Laktose- oder Getreideunverträglichkeit (Zöliakie)

- Hochgradige oder komplette Entfernung des Magens

- Überfunktion der Schilddrüse (unbehandelt)

- Überfunktion der Nebenschilddrüsen

- Überfunktion der Nebenniere

- Wachstumshormon-Mangel

- Schwere Herzschwäche

- Nehmen Sie schon länger als 3 Monate Kortison-Tabletten ein oder ist die Therapie länger als 3 Monate geplant?

- Nehmen Sie Wasser-Tabletten (Diuretika) oder Markumar-Tabletten?

- Werden Sie mit Antihormonen (Aromatasehemmern) behandelt? (Frauen)

- Wurden beide Eierstöcke vor dem 45. Lebensjahr entfernt? (Frauen)

- Sind bei Ihnen schon die Wechseljahre eingetreten? (Frauen)

- Haben oder hatten Sie eine Anti-Hormonbehandlung nach einem Prostatakarzinom? (Männer)

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine Osteoporose-Therapie richtet sich ganz nach dem Krankheitsstadium: In einem frühen Stadium reicht oftmals eine konservative Behandlung mit Verhaltensänderung und/oder Medikamenten aus, um das Fortschreiten zu verlangsamen.

Therapie mit Medikamenten

Eine Behandlung von Osteoporose mit Medikamenten empfiehlt sich, wenn es bereits zu Knochenbrüchen gekommen ist oder eine sehr geringe Knochendichte vorliegt. Es werden Medikamente eingesetzt, die den Knochenabbau bremsen oder den Aufbau fördern. Die sogenannten Bisphosphonate und SERMs (Selektive Estrogenrezeptor-Modulatoren) hemmen die Tätigkeit der Osteoklasten, die für den Knochenabbau verantwortlich sind. Gleichzeitig erhöhen sie den Mineralgehalt im Knochen, stabilisieren die Knochenbälkchen und reduzieren die Porosität der Knochenrinde.

Welches Präparat für Sie am sinnvollsten ist, entscheidet Ihr Arzt oder Therapeut individuell. Je nach Schweregrad der Osteoporose und abhängig vom Behandlungsverlauf, beträgt die optimale Therapiedauer ein bis drei Jahre. In dieser Reparaturphase werden die Knochenlücken mit neuem Knochengewebe aufgefüllt. Eine regelmäßige Kontrolle der Knochendichte ist in dieser Phase sinnvoll, um die Wirksamkeit der Therapie zu ermitteln.

Sind die Wirbelkörper bereits stark in Mitleidenschaft gezogen, könnten sich auch eine Vertebroplastie und Kyphoplastie anbieten. Dabei wird künstlicher Knochenzement in die Wirbelkörper gespritzt, der im Anschluss aushärtet und das Knochengewebe stützt. Der Zement verteilt sich fächerförmig um das Knochengewebe und richtet den Wirbel auf. So können klassische Osteoporose-Medikamente auch weiterhin an den Knochenbälkchen des betroffenen Wirbels wirken.

Alternative Maßnahmen

Bei Fällen, mit leicht verringerter Knochendichte (Osteopenie) sollte die Behandlung mit Medikamenten gut abgewogen werden. Eventuell reicht dabei eine konservative Therapie mit viel Bewegung und gesunder Ernährung aus. Ebenfalls empfehlenswert sind Hydrotherapie, wie Bäder oder Güsse, Elektrotherapie zur Anregung der Durchblutung und Muskelaktivitäten oder Wärme-Anwendungen.

Früherkennung: Warten Sie nicht auf Warnzeichen!

Früherkennung lohnt sich! Es ist sinnvoll schon so früh wie möglich das Risiko für eine Osteoporose-Erkrankung zu prüfen. Daher raten Ärzte allen Frauen ab 50 Jahren oder bei Eintritt in die Wechseljahre zu einer Früherkennung. Nur so haben Sie im Alter eine hohe Chance durch den rechtzeitigen Beginn einer Therapie oder Vorsorgemaßnahmen beschwerdefrei mit dieser Krankheit zu leben. So lassen sich der Knochenabbau verlangsamen, Knochenbrüche verhindern oder Beschwerden zumindest hinauszögern.

Knochendichtemessung

Zur Diagnose einer Osteoporose wird die Knochendichte gemessen. Das Ergebnis einer solchen Messung wird als sogenannter T-Score (Maß für die Knochendichte) ausgegeben. Ein T-Score von 0 entspricht der Knochendichte eines jungen und gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Bei abnehmender Knochendichte sinkt auch der T-Score auf Werte < 0. Eine Osteoporose liegt vor, wenn der T-Score ≤ -2,5 ist.

Bisher erfolgte diese Knochendichtemessung ausschließlich mittels Computertomographie (CT). Die CT vermisst mit kleinstmöglicher Röntgenstrahlung mehrere Wirbelkörper. Mittlerweile gibt es auch alternative Testverfahren, bei denen Sie sich keiner Röntgenstrahlung aussetzen müssen wie Osteoporose Test.

Ein Test gibt Ihnen Gewissheit

Die Auswertung und Berechnung der Knochendichte mittels einer Urinprobe mit hochpräzisen Massenspektrometern ist wissenschaftlich fundiert und medizinisch bestätigt. Das Verfahren wurde in einer Studie der NASA (J. Skulan et al. 2007) entwickelt. Darauf aufbauend wurden mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel (UKSH) und dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum klinische Studien durchgeführt. Mit einer Sensitivität von 100 % wurden mittels Calcium Isotope Marker (CIM) erwartungsgemäß alle zuvor erkannten Osteoporose-Fälle identifiziert.