Cholesterin verstehen und das Herzinfarkt-Risiko senken

Cholesterin – diesen Begriff verbinden viele mit etwas Gesundheitsschädlichem. Doch ist das wirklich so? Tatsächlich ist Cholesterin für einen gesunden Organismus unentbehrlich. Doch das Blutfett hat auch eine Bedeutung als Risikofaktor für Arteriosklerose und weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Lesen Sie hier, welche Aufgaben Cholesterin im Körper hat, wann hohe Cholesterinwerte bedenklich sind und wie man hohes Cholesterin senken kann.

Was ist Cholesterin?

Cholesterin ist eine fettartige Substanz, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt. Da sie im Blut transportiert wird, wird sie auch als ein „Blutfett“ bezeichnet. Das meiste Cholesterin wird vom Körper selbst (vor allem in der Leber) hergestellt, ein Teil wird aber auch über die Nahrung aufgenommen.

Der Körper benötigt Cholesterin:

- als Bestandteil der Zellmembran, der äußeren Hülle der Zellen

- zur Herstellung von Steroidhormonen (zu denen etwa Testosteron und Östrogen zählen), Gallensäuren und Vitamin D

HDL und LDL: Cholesterin-Transport durch den Körper

Fette sind in Wasser – aus dem auch Blut und andere Körperflüssigkeiten größtenteils bestehen – nicht löslich. Doch für dieses grundsätzliche Problem hat unser Körper eine Lösung gefunden: Um im Blut transportiert werden zu können, bekommt das Cholesterin ein Transportvehikel. Mehrere spezielle Proteine (Eiweiße) verbinden sich mit mehreren Cholesterin-Molekülen und anderen Fetten zu einem größeren Komplex, der in Blut transportfähig ist. Diesen Komplex nennt man auch Lipoprotein.

Je nach genauer Zusammensetzung von Proteinen und Fetten können verschiedene Lipoproteine entstehen. Man unterscheidet zwei Klassen:

- LDL, Low Density Lipoprotein (Lipoprotein geringer Dichte) – sie transportieren Cholesterin von der Leber in andere Körperbereiche. LDL werden, je nach genauem Aufbau, in sieben Subklassen unterteilt.

- HDL, High Density Lipoprotein (Lipoprotein hoher Dichte) – sie sind für den Transport von überschüssigem Cholesterin zur Leber zuständig. In der Leber wird Cholesterin zu Gallensäure umgebaut oder direkt ausgeschieden.

Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Dass hohe Cholesterinwerte problematisch sein können, dürfte den meisten Menschen bewusst sein. Doch nicht nur hohe Werte an Gesamtcholesterin können ein Risiko darstellen – es kommt auch darauf an, welche Typen von Lipoproteinen dominieren.

"Gutes Cholesterin": Cholesterin in HDL-Komplexen hat keine gefäßschädigende Wirkung.

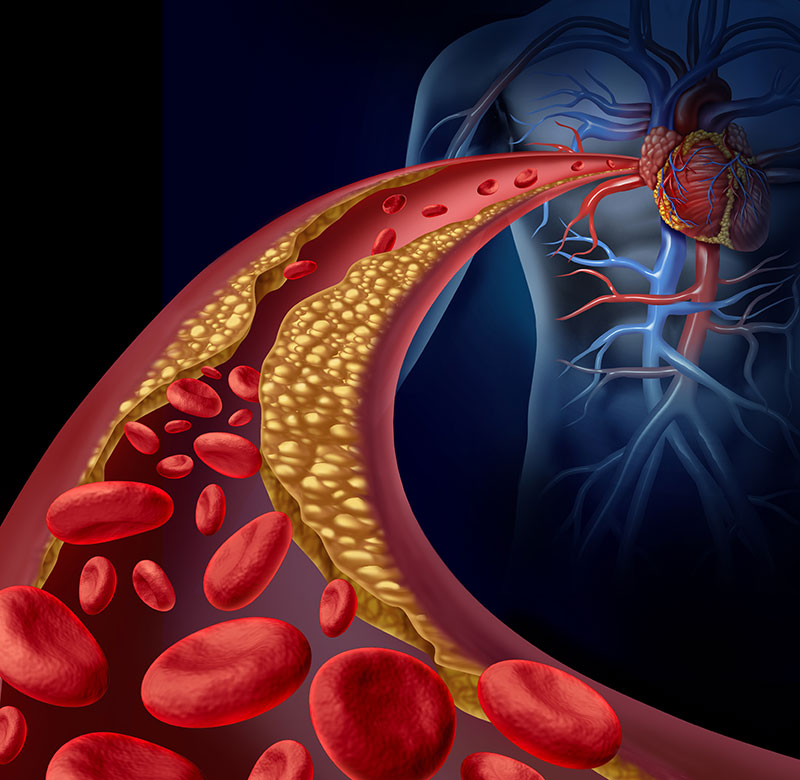

"Schlechtes Cholesterin": Eine Gefahr für die Gefäßgesundheit ist hingegen das LDL-Cholesterin. Bei hohen LDL-Werten lagert sich Cholesterin mit der Zeit in den Gefäßwänden ab. Durch diese Ablagerungen (Plaques) werden die Blutgefäße verengt – Arteriosklerose entsteht.

Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Dass hohe Cholesterinwerte problematisch sein können, dürfte den meisten Menschen bewusst sein. Doch nicht nur hohe Werte an Gesamtcholesterin können ein Risiko darstellen – es kommt auch darauf an, welche Typen von Lipoproteinen dominieren.

"Gutes Cholesterin": Cholesterin in HDL-Komplexen hat keine gefäßschädigende Wirkung.

"Schlechtes Cholesterin": Eine Gefahr für die Gefäßgesundheit ist hingegen das LDL-Cholesterin. Bei hohen LDL-Werten lagert sich Cholesterin mit der Zeit in den Gefäßwänden ab. Durch diese Ablagerungen (Plaques) werden die Blutgefäße verengt – Arteriosklerose entsteht.

Arteriosklerose, ein Infarkt-Risiko

Arteriosklerose ist nicht nur gefährlich, weil die Plaques selbst Blutgefäße verengen oder sogar verstopfen können; es bilden sich darüber hinaus an den Engstellen auch chronische Entzündungen, welche die Gefäßwand schädigen. Reißt die geschädigte Gefäßwand schließlich ein, kann sich an der Verletzung ein Blutgerinnsel bilden. Dieses wird im schlimmsten Fall vom Blutstrom mitgerissen und verstopft im Bereich lebenswichtiger Organe ein Gefäß, sodass Teile des Organs von der Blutzufuhr abgeschnitten werden. Ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall können daraus resultieren.

Wie negativ sich erhöhtes LDL-Cholesterin auswirkt, hängt aber auch davon ab, welche der sieben LDL-Subklassen erhöht sind. Denn vor allem die Subklassen 3 bis 7 sind gewebsschädigend und somit eine Gefahr für die Blutgefäße. Sie sind besonders klein und dicht und können daher leichter in die Gefäßwände eindringen und Plaques bilden. Weniger ungünstig wirkt sich dagegen eine Erhöhung der LDL-Subklassen 1 und 2 aus.

Die Aussagekraft des LDL-Wertes über das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird also deutlich erhöht, wenn auch erfasst wird, welche Subklassen wie stark vertreten sind.

Aus diesem Grund bietet medivere neben einem Cholesterin Test auch einen Herz-Risiko Test an, welcher nicht nur Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceride misst, sondern auch den Anteil der sieben LDL-Subklassen am LDL-Cholesterin aufschlüsselt.

Triglyceride: Ein weiterer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Cholesterin ist nicht das einzige Blutfett, das für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle spielt. Auch Triglyzeride sind ein wichtiger Marker. Deshalb wird bei Blutuntersuchungen zur Risikoabschätzung meist nicht nur der Cholesterinwert, sondern auch der Triglyzeridwert bestimmt.

Triglyzeride sind eine Form von Fett, die hauptsächlich aus der Nahrung stammt, insbesondere aus zucker- und fettreichen Lebensmitteln. Sie dienen dem Körper als Energiereserve und werden in Fettzellen gespeichert. Ein gewisser Spiegel im Blut ist normal – dauerhaft erhöhte Triglyzeridwerte gelten jedoch als unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Hohe Triglyzeridwerte können:

- zur Entstehung von Arteriosklerose beitragen (Verengung und Verhärtung der Arterien),

- das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen,

- in sehr hohen Konzentrationen (≥ 500 mg/dl) sogar eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) auslösen.

Besonders problematisch wird es, wenn hohe Triglyzeridwerte mit anderen Risikofaktoren wie niedrigem HDL-Cholesterin, Übergewicht, Insulinresistenz oder Bluthochdruck zusammentreffen – wie es etwa beim metabolischen Syndrom der Fall ist.

Cholesterin senken, Gefäß- und Herzgesundheit fördern

Wie entstehen hohe Cholesterinwerte?

Um das Cholesterin zu senken, ist es zunächst wichtig, die Ursachen für hohe Cholesterinwerte bzw. hohe LDL-Cholesterin-Werte zu kennen. Manche Faktoren sind beeinflussbar, andere nicht.

- Vererbung: Rund 70 bis 80 % des Cholesterins im Blut wird vom Körper selbst hergestellt. Unsere Gene haben somit einen großen Einfluss auf den individuellen Cholesterin-Stoffwechsel. In manchen Fällen liegt sogar eine ererbte Stoffwechselstörung vor, eine familiäre Hypercholesterinämie. Diese führt bereits im Kindesalter zu hohen Blutfettwerten und einem Übermaß an LDL-Cholesterin. Sie erfordert in der Regel eine frühzeitige medikamentöse Behandlung, zusätzlich zu Lebensstilmaßnahmen.

- Erkrankungen: Manche chronische Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsen-, Leber- und Nierenerkrankungen oder Rheuma können zu hohen Cholesterinwerten beitragen.

- Lebensstil: Rauchen, Bewegungsmangel und eine ungünstige Ernährung sind der am besten beeinflussbare Cholesterin-Treiber. Auch die Triglycerid-Werte steigen durch einen ungesunden Lebensstil.

Cholesterin senken über die Ernährung

Experten empfehlen die sogenannte Mittelmeerkost als Ernährungsform, die der Herz- und Gefäßgesundheit besonders zuträglich ist. Sie zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Raps- oder Olivenöl und Fisch und einen geringen Anteil an Fleisch, Eiern, Milchprodukten, Zucker und Salz aus.

Diese Art der Ernährung trägt nicht nur zur Regulierung der Blutfette bei, sondern bietet auch eine gute Basis zur Vermeidung von Übergewicht und Bluthochdruck – zwei ebenfalls bedeutende Risikofaktoren für Herz und Gefäße.

Ob Sie sich nun mediterran ernähren oder nicht – ein paar Punkte lohnt es sich in jedem Fall zu beachten, wenn die Cholesterinwerte über die Ernährung positiv beeinflusst werden sollen:

- Gesättigte Fettsäuren reduzieren: Gesättigte Fettsäuren können den LDL-Cholesterin-Spiegel erhöhen. Man findet sie vor allem in Fetten, die bei Raumtemperatur fest sind, wie Butter oder Kokosfett, außerdem in tierischen Produkten wie Fleisch, Wurst und Käse.

- Stattdessen eher auf ungesättigte Fettsäuren setzen: Ungesättigte Fettsäuren finden sich zum Beispiel in Nüssen und Kernen, in Olivenöl, Rapsöl und vielen anderen Pflanzenölen sowie in fettem Fisch. Ein hoher Anteil ungesättigter Fettsäuren in den aufgenommenen Nahrungsfetten kann dazu beitragen, „schlechtes“ Cholesterin zu senken.

- Trans-Fettsäuren meiden: Trans-Fettsäuren erhöhen nicht nur das LDL-Cholesterin, sondern senken gleichzeitig das „gute“ HDL-Cholesterin. Sie stecken in gehärteten Pflanzenfetten, wie Margarine, aber auch in beim Braten oder Frittieren stark erhitztem Pflanzenöl. Damit finden sie sich auch in Backwaren, Chips und vielen Fertigprodukten.

- Viel Obst und Gemüse: Ein hoher Anteil an Obst und Gemüse in der Ernährung hat zahlreiche positive Effekte, die Cholesterin-Regulierung ist nur einer davon. So enthalten etwa Äpfel Pektin, welches das „schlechte“ LDL-Cholesterin senken kann. Lauchgewächse (Zwiebeln, Lauch, Bärlauch, Knoblauch) enthalten Stoffe, welche die Cholesterin-Produktion hemmen.

- Hoher Ballaststoff-Anteil: Ballaststoffe aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse können helfen, Cholesterin und Triglyceride zu reduzieren.

Cholesterin senken mit Medikamenten

Den Lebensstil zu ändern ist eine wichtige Maßnahme, um das LDL-Cholesterin und das Risiko für Arteriosklerose zu senken, reicht jedoch nicht immer aus. Gerade, wenn neben den Cholesterinwerten noch weitere Risikofaktoren für Arteriosklerose vorliegen, besteht darüber hinaus die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung mit Statinen oder anderen Cholesterinsenkern. Da bei der Einnahme von Statinen häufig auch Nebenwirkungen auftreten können und die Aufnahme von Vitaminen oder Mineralstoffen gehemmt werden kann, sollte sie vorher unbedingt mit einem Therapeuten abgestimmt werden. Die Einschätzung, ob sie im Einzelfall sinnvoll ist, trifft der Arzt oder die Ärztin auch auf Grundlage einer Betrachtung des individuellen Gesamtrisikos des Patienten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Was Sie sonst noch für ein gesundes Herz-Kreislauf-System tun können

- Neben einer gesunden Ernährung und der Einhaltung von Normalgewicht trägt auch ausreichende Bewegung zu einer Gesunderhaltung des Herzens und der Blutgefäße bei. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt gesunden Erwachsenen mindestens fünfmal die Woche 30 Minuten körperliche Aktivität, wozu bereits schnelles Gehen oder Fahrradfahren zählen. Es gilt aber: Je häufiger Bewegung in den Alltag integriert wird, desto besser. Nehmen Sie die Treppe statt dem Aufzug, steigen Sie eine Station früher aus und legen Sie den restlichen Weg zu Fuß zurück – jeder Schritt zählt!

- Bluthochdruck (Hypertonie) ist ein weiterer, verbreiteter Risikofaktor für Herzerkrankungen. Ihn frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Blutdrucksenkung zu ergreifen ist ein wichtiger Baustein zur Gesunderhaltung von Herz und Kreislaufsystem.

- Last, but not least: Einer der größten Risikofaktoren für Herzerkrankungen ist das Rauchen. Rauchfrei zu werden – oder im besten Falle gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen – ist deshalb ein enormer Gewinn für Herz, Blutgefäße und für die Gesundheit ganz allgemein. Wer mit dem Rauchen aufhört, dessen Herzinfarktrisiko sinkt mit der Zeit immer weiter – ebenso wie das Risiko für andere schwerwiegende Krankheiten, etwa Lungenkrebs. Es ist also nie zu spät, aufzuhören!

verfasst von:

NEWSLETTER ABONNIEREN UND 10% RABATT ERHALTEN

Themen Entdecken

-

Cholesterin Test

Price: 16,00 €Übergewicht, ungesunde Ernährung, Diabetes aber auch genetische Faktoren... -