Candida im Darm: Vom harmlosen Mitbewohner zur Pilzinfektion

Verdauungsprobleme, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und Infektanfälligkeit: Der Pilz Candida albicans kann ganz unterschiedliche Probleme hervorrufen. Lesen Sie hier, wann der normalerweise harmlose Mikroorganismus problematisch wird, wie sich die Pilzinfektion des Darms äußern kann und wie sie sich zurückdrängen lässt.

Candida albicans & Co.: Häufig, aber meist unproblematisch

Candida sind einzellige Hefepilze, die zu den Mikroorganismen gehören. Meist ist die Art Candida albicans gemeint, welche am häufigsten für krankmachende Pilzinfektionen verantwortlich ist. Andere Candida-Arten, die ebenfalls eine Rolle als mögliche Krankheitserreger spielen, sind beispielsweise Candida tropicalis und Candida parapsilosis.

Candida albicans und andere Candida-Arten sind weit verbreitet und kommen unter anderem auf und in Menschen, Tieren sowie in Lebensmitteln vor. Der menschliche Organismus kommt daher zwangsläufig mit diesen Hefepilzen in Kontakt. In der Regel bleibt dies jedoch ohne gesundheitliche Folgen, da Candida-Arten zwar grundsätzlich, aber nicht zwingend krankheitsverursachend sind. Auf der Haut, im Mund, in den oberen Atemwegen oder dem weiblichen Genitaltrakt lebt Candida albicans neben zahlreichen Bakterien und einer kleinen Zahl anderer Hefe- und Schimmelpilze bei den meisten Menschen als Teil der Normalflora, also der großen Gemeinschaft an Mikroorganismen, die uns unter normalen Umständen besiedeln.

Auch in Stuhlproben wird Candida regelmäßig gefunden. In vielen Fällen handelt es sich dabei lediglich um Candida „auf der Durchreise“: Mit der Nahrung gelangen die Hefepilze in den Magen-Darm-Trakt, verbleiben dort nur kurz und werden mit dem Stuhl wieder ausgeschieden.

Sich innerhalb des Darms nachhaltig zu etablieren, ist für Candida gar nicht so einfach. Denn der Lebensraum auf der Darmschleimhaut ist bereits nahezu vollständig besetzt: vom Darm-Mikrobiom, auch Darmflora genannt. Das Darm-Mikrobiom besteht aus Billionen von im Darm lebenden Mikroorganismen, die allermeisten davon Bakterien. Sie stellen dem menschlichen Organismus wichtige Nährstoffe zur Verfügung, bilden eine wirksame Barriere gegen potenziell krankmachende Keime und spielen außerdem eine wichtige Rolle für die Funktion des Immunsystems. Ein intaktes, starkes Immunsystem ist ein wesentlicher Faktor für die Abwehr einer krankmachenden Candida-Infektion.

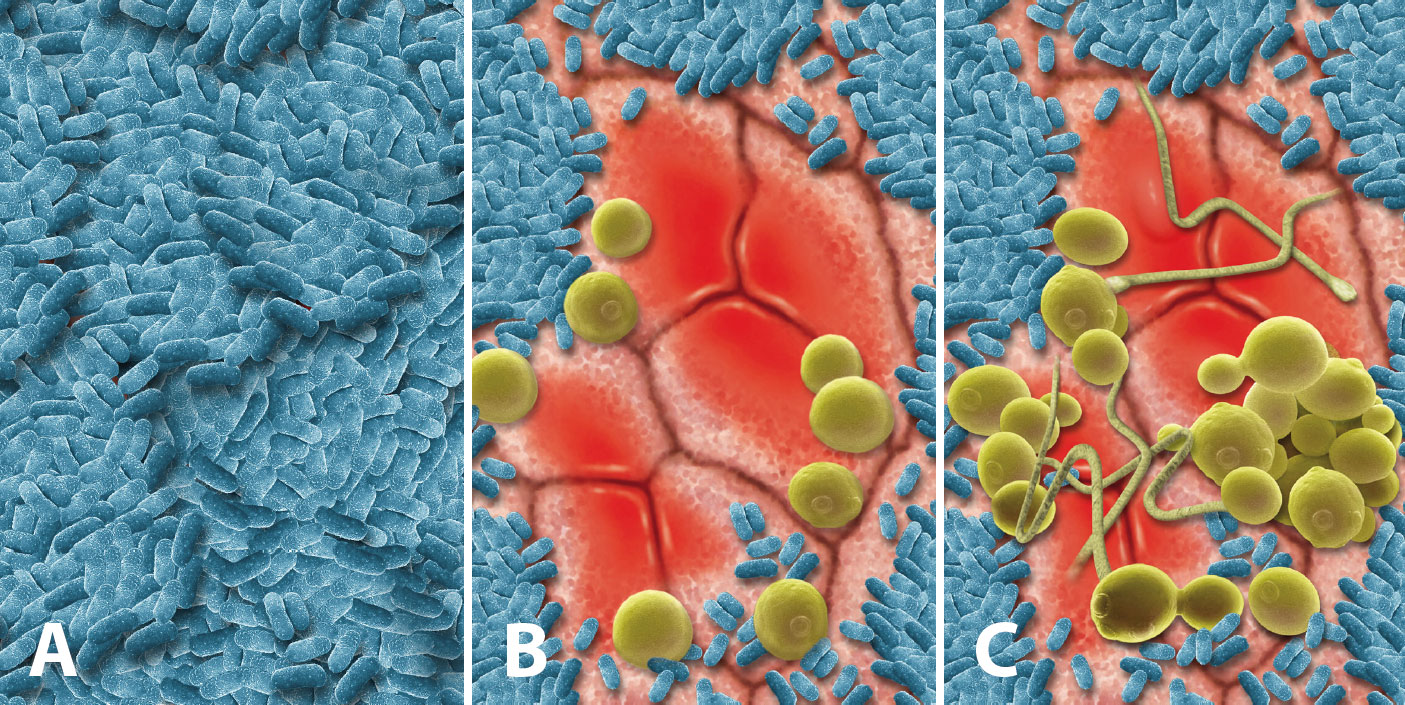

A: Eine gesunde Mikroflora:

In einem stabilen Gleichgewicht verhindern die „guten“ Bakterien, dass sich Hefepilze vermehren können. Hefen können zwar vorübergehend vorhanden sein, richten aber keinen Schaden an.

B: Leichte Störung der Mikroflora:

Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist – etwa durch Antibiotika, hormonelle Veränderungen oder Stress – können sich Hefepilze wie Candida vermehren. Sie liegen dann meist in einer ungefährlichen, sogenannten Sprossform vor. Das Immunsystem erkennt diese Pilze und reagiert auf sie, wodurch die Abwehr aktiviert wird.

C: Deutliche Störung der Mikroflora:

Die Hefepilze können sich nun festsetzen, an die Schleimhaut anheften und Fäden (Hyphen) ausbilden. Diese Form ist typisch für krankmachende Pilze. Durch Enzyme können sie das Gewebe angreifen und so eine Infektion auslösen. Das Immunsystem reagiert messbar auf diese Pilzinfektion.

Milchsäurebakterien gegen Candida albicans

Die Interaktion von Darmbakterien mit Candida albicans ist Gegenstand aktueller Forschung. Schon länger ist bekannt, dass besonders Milchsäurebakterien einer Infektion durch Candida albicans entgegenwirken können. Forschende des Leibniz-HKI in Jena fanden vor wenigen Jahren heraus, wie dieser Effekt zu erklären ist: Die Vermehrung bestimmter Milchsäurebakterien der Art Lactobacillus rhamnosus verändert die Lebensbedingungen für Candida albicans so, dass der Hefepilz seinen Stoffwechsel umstellen muss, wodurch er weniger infektiös wird. Doch nicht nur das: Die menschlichen Darmzellen fördern die Vermehrung der schützenden Milchsäurebakterien offenbar sogar aktiv durch eigene Stoffwechselprodukte.

Pilzinfektion des Darms: Welche Risikofaktoren gibt es?

Selbst wenn es Candida gelingt, sich im Darm anzusiedeln, hat dies bei den meisten Menschen keine gesundheitlichen Folgen. Der Hefepilz kann bei Gesunden sogar Teil der normalen Darmflora sein, ohne Beschwerden zu verursachen.

Eine klinisch relevante Infektion des Darms durch Candida – eine sogenannte intestinale Candida-Mykose – tritt fast ausschließlich bei Personen mit geschwächtem Immunsystem auf. Dazu zählen beispielsweise Patientinnen und Patienten unter immunsuppressiver Therapie, mit Diabetes mellitus, nach Chemotherapie oder bei anderen schweren Grunderkrankungen. In diesen Fällen können bestimmte begünstigende Faktoren die übermäßige Vermehrung von Candida fördern, etwa:

- Ein Ungleichgewicht der Darmflora: Wenn nützliche Darmbakterien zurückgedrängt werden oder fehlen, kann Candida leichter wachsen und sich ausbreiten.

- Antibiotika-Behandlungen: Antibiotika zerstören nicht nur schädliche, sondern auch nützliche Darmbakterien. Das kann die natürliche Balance der Darmflora stören und Hefepilzen wie Candida bessere Wachstumsbedingungen bieten.

- Ein geschwächtes Immunsystem: Eine verminderte Abwehrkraft – etwa durch die Einnahme von Cortison, bei Diabetes, während einer Chemotherapie oder bei einem Mangel an wichtigen Mikronährstoffen – erleichtert es Candida, sich zu vermehren.

- Eine geschädigte Darmschleimhaut: Wenn die Schleimhaut des Darms gereizt oder verletzt ist, kann sich Candida dort leichter festsetzen.

- Einen hohen Zuckerkonsum: Zucker dient Candida als wichtigste Nahrungsquelle und fördert so sein Wachstum.

- Eine ballaststoffarme Ernährung: Ballaststoffe unterstützen eine gesunde Darmflora. Fehlen sie, gerät das Gleichgewicht rasch aus dem Takt– und Candida kann sich ungehindert ausbreiten.

Problematisch sind insbesondere Anlagerungen von Candida in Darmdivertikeln, also in kleinen Ausstülpungen der Darmwand, da sie sich hier verbergen und geschützt vermehren können.

Welche Beschwerden kann Candida auslösen?

Auswirkungen auf die Verdauung

Candida verwertet im Darm Zucker und andere Kohlenhydrate aus unserer Nahrung und produziert dabei Alkohole und Gase. Nimmt die Besiedelung mit Candida Überhand, können Verdauungsbeschwerden auftreten, meist in Form von

- Blähungen

- Bauchschmerzen

- wechselnder Konsistenz des Stuhls

- wiederkehrenden Durchfällen

- Juckreiz und Rötungen im Afterbereich

Candida albicans kann außerdem Entzündungen im Bereich der Darmschleimhaut auslösen, die sich auf die Darmfunktion auswirken.

Auswirkungen auf das Immunsystem

Bei manchen Menschen kann Candida albicans auch als Allergen wirken – also eine übermäßige Reaktion des Immunsystems auslösen. Dafür reichen oft schon geringe Mengen des Hefepilzes aus.

Ist die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht („Leaky Gut“), kommt das Immunsystem stetig mit Bestandteilen von Candida in Kontakt. Dies kann letztendlich allergische Entzündungsreaktionen hervorrufen, die sich zum Beispiel in Form von rheumatischen Beschwerden und anderen unspezifischen Symptomen äußern.

Die dabei gebildeten Antikörper zirkulieren im ganzen Körper. So können Beschwerden auch in anderen Organen auftreten, zum Beispiel an der Haut in Form einer atopischen Dermatitis (Neurodermitis). Zudem können bestehende allergische Erkrankungen wie Heuschnupfen (allergische Rhinitis), Asthma oder Neurodermitis durch eine solche Reaktion verstärkt werden.

Unspezifische Beschwerden

Eine übermäßige Besiedelung des Darms mit Candida wird außerdem mit einer Reihe weiterer, eher unspezifischer Symptome in Zusammenhang gebracht:

- Verstärkte Müdigkeit

- Abgeschlagenheit

- Kopfschmerzen

- Gelenkbeschwerden

- erhöhte Infektanfälligkeit

- Heißhunger auf Süßes

Nicht nur im Darm treten Pilzinfektionen auf

Auch in anderen Bereichen des Körpers kann sich Candida albicans vom unauffälligen Mitbewohner zum Krankheitserreger entwickeln, wenn der Hefepilz etwa durch geschwächte Abwehrkräfte die Gelegenheit erhält, sich übermäßig stark zu vermehren. So ist diese Candida-Art der hauptsächliche Auslöser von Scheidenpilz, einer Pilzinfektion der Vagina, an der viele Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal leiden. Krankhafte Candida-Infektionen können auch auf der Haut und im Mundraum („Soor“) auftreten, wobei Mundsoor sich durch einen typischen weißen Belag auf Zunge und Mundschleimhäuten bemerkbar macht. Bei Babys kann wunde Haut im Windelbereich eine lokalen Pilzinfektion („Windelsoor“) begünstigen.

Steckt Candida hinter Ihren Beschwerden?

Viele der von Candida verursachten Symptome, wie etwa Verdauungsbeschwerden, können auch auf andere Erkrankungen zurückzuführen sein. Falls Sie den Verdacht haben, an einer Candida-Infektion des Darms zu leiden, kann moderne Labordiagnostik bei der Ursachenfindung unterstützen. Für den medivere Candida Test genügt eine einfache Urinprobe: Candida albicans sowie andere Candida-Arten produzieren einen spezifischen Zuckeralkohol (D-Arabinitol), der im Darm ins Blut aufgenommen und mit dem Urin ausgeschieden wird. Eine erhöhter D-Arabinitol-Wert im Urin weist auf eine ausgeprägte Candida-Vermehrung im Darm und auf eine mögliche Candida-Mykose hin. Anhand der Testergebnisse sollten Sie das weitere Vorgehen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen.

Pilzinfektion des Darms: Wie wird sie behandelt?

Bei der Behandlung einer Candida-Infektion kommen Antimykotika (Antipilzmittel) wie Nystatin zum Einsatz, welche die Pilzzellen abtöten. Zusätzlich kann eine Anpassung der Ernährung dazu beitragen, den Hefepilz zurückzudrängen. Probiotika, also Produkte, die spezielle, nützliche Bakterienkulturen enthalten, helfen, die aus dem Gleichgewicht geratene Darmflora wieder aufzubauen.

Ernährungsempfehlungen bei Candida-Mykose

Eine angepasste Ernährung hat zwei Ziele: Zum einen soll sie Candida schwächen, indem die Nährstoffgrundlage für den Hefepilz reduziert wird. Da Candida vor allem Zucker als Energiequelle nutzt, ist eine deutliche Einschränkung des Zuckerkonsums besonders wichtig. Zum anderen soll die Ernährung das gesunde Darmmikrobiom und das Immunsystem stärken – beides spielt eine entscheidende Rolle bei der natürlichen Kontrolle des Pilzes.

So kann die Ernährung unterstützen:

- Essen und trinken Sie abwechslungsreich und vielfältig. Eine ausgewogene Ernährung liefert Ihrem Körper alle wichtigen Nährstoffe, die er für ein starkes Immunsystem benötigt.

- Verwenden Sie reichlich Gemüse, Salat und frische Rohkost der Saison. Diese liefern zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Besonders Kohlgemüse enthält natürliche Substanzen mit antimikrobieller Wirkung.

- Integrieren Sie regelmäßig Hülsenfrüchte in Ihren Speiseplan – zum Beispiel Linsen, Bohnen oder Kichererbsen. Sie sind reich an pflanzlichem Eiweiß, Ballaststoffen für eine gesunde Darmflora und wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

- Ein bis zwei Portionen Obst am Tag sind ideal. Für vier bis sechs Wochen sollten Sie jedoch auf besonders zuckerreiche Sorten wie Bananen, Trauben, Pflaumen und Birnen verzichten, da ihr hoher Fruchtzuckergehalt auch das Wachstum von Hefepilzen fördern kann.

- Vollkornprodukte versorgen Sie nicht nur mit Ballaststoffen, sondern auch mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und schützenden Schleimstoffen. Wählen Sie bevorzugt Backwaren, Nudeln, Müslis oder Flocken aus Vollkorn.

- Zwei Portionen Fisch pro Woche – besonders fettreiche Seefische – liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Diese unterstützen die Abwehrkräfte und wirken entzündungshemmend.

- Ölsaaten, Samen und bestimmte Getreidearten wie Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Amaranth, Quinoa oder Hirse sowie mageres Fleisch liefern reichlich Eisen, das für die Immunfunktion wichtig ist.

- Würzen Sie Ihre Speisen großzügig mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Knoblauch und Lauch. Ihre ätherischen Öle wirken auf natürliche Weise pilzhemmend.

- Verzichten Sie für etwa vier bis sechs Wochen auf Haushaltszucker und zuckerhaltige Produkte wie Süßigkeiten, Kuchen, Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Nektare sowie industriell hergestellten Fruchtjoghurt, Quark oder Pudding.

- Unterstützen Sie Ihre Darmflora mit Milchprodukten, die lebende Milchsäurekulturen enthalten, zum Beispiel mit selbst hergestelltem Joghurt. Auch Ballaststoffe wie Inulin oder Johannisbrotkernmehl dienen den nützlichen Darmbakterien als wertvolle Nahrungsquelle.

verfasst von:

NEWSLETTER ABONNIEREN UND 10% RABATT ERHALTEN

Themen Entdecken

-

Darm-Mikrobiom Test Plus

Price: 259,00 €Ein gesunder Darm ist für Ihre Gesundheit von sehr großer Bedeutung. Mittels... -

Gesundheitscheck Darm Plus

Price: 174,00 €Bei Störungen im gastrointestinalen System können Symptome wie Durchfall,... -

Candida Test

Price: 49,00 €Für Gesundheit und Wohlbefinden ist es wichtig, dass sich die Darmflora in...