Krank durch Zecken? Borreliose und FSME Symptome erkennen

Borreliose und FSME-Infektionen durch Zeckenbiss richtig erkennen und behandeln

Was kann im Alltag mehr entschleunigen als ein ausgedehnter Spaziergang in der Natur? Manchmal kehrt man von einem solchen Spaziergang aber nicht nur mit guter Laune und freiem Kopf, sondern auch mit einem Zeckenstich zurück. Dieser kann harmlos sein, aber leider auch Infektionskrankheiten auslösen, wenn die Zecke selbst die entsprechenden Erreger in sich trägt. Primär geht es in diesem Zusammenhang um zwei unterschiedliche Erkrankungen, die durch Zecken auf den Menschen übertragen werden können:

- die bakterielle Infektionskrankheit Borreliose, häufig auch als Lyme-Borreliose oder Lymekrankheit bezeichnet

- sowie die Viruserkrankung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis).

Zwar erkranken pro Jahr nur ca. 500 Menschen in Deutschland an FSME, die jährlichen Borreliose-Infektionen hingegen werden auf ca. 100.000-200.000 geschätzt. FSME kann— anders als Borreliose — nach erfolgter Infektion ausschließlich symptomatisch behandelt werden, da eine direkte Behandlung des Erregers nicht möglich ist. Allerdings muss es keinesfalls so weit kommen. Denn im Gegensatz zu Borreliose ist es möglich, sich gegen FSME prophylaktisch impfen zu lassen.

Lesen Sie in diesem Beitrag alles Wissenswerte darüber, wie Sie einen Zeckenstich richtig behandeln, wie Sie eine Infektion erkennen und was Sie beim nächsten Waldspaziergang zu Ihrem Schutz tun können.

Wissenswert!

Entgegen der geläufigen Meinung, dass Zecken beißen, handelt es sich genau genommen um einen Stich. Anstelle von Zähnen besitzen Zecken verschiedene Mundwerkzeuge, mit denen sie das Gewebe zuerst schneiden und anschließend durchdringen können. Da dabei ein Mundwerkzeug in Form eines Stachels in die Haut des Wirts eingeführt wird, lautet die korrekte Bezeichnung „Zeckenstich“.

So übertragen Zecken Krankheiten auf den Menschen

Zecken sind kleine Spinnentiere, die unterschiedliche Erreger in sich tragen können. Über einen Zeckenstich können diese Erreger auf den Menschen übertragen werden und Infektionserkrankungen wie Borreliose oder FSME auslösen. Das Infektionsrisiko für FSME variiert stark und ist sogar innerhalb Deutschlands abhängig von der jeweiligen Region. Die Gefahr einer Infektion mit Borrelien-Erregern besteht hingegen sowohl in ganz Europa als auch in Asien und Nordamerika.

Wissenswert!

Zecken sind ab einer Temperatur von ca. 5°C aktiv. Die Monate April bis Juni gelten als „Zecken-Hochsaison“. Durch die zunehmend milderen Temperaturen der letzten Jahre sind die Zecken allerdings das ganze Jahr über aktiv, und es muss auch in den Wintermonaten mit einer Infektion der genannten Erreger gerechnet werden.

Übertragungszeiten von Borreliose- und FSME-Erregern

Wie schnell eine Übertragung des Erregers von der Zecke auf den Menschen stattfindet, hängt vom Erreger selbst ab. Borrelien leben im Darm der Zecke und beginnen nach ca. 12 Stunden in den Speichel und dann in den Wirt überzugehen. Somit steigt das Übertragungsrisiko mit der Saugdauer der Zecke. Wer diese möglichst zeitnah nach einem Stich entfernt, hat demzufolge gute Chancen vor einer Ansteckung geschützt zu sein.

Beim FSME-Erreger gibt es eine solche Zeitspanne bedauerlicherweise nicht. Das FSME-Virus befindet sich in den Speicheldrüsen der Zecke und wird sofort nach dem Beginn des Saugvorgangs an den Wirt übertragen.

Zecken können noch weitere Krankheiten übertragen

Über Borreliose und FSME hinaus gibt es weitere Erkrankungen, die von Zecken übertragen werden können. In unseren Breiten sind dafür vor allem die Erreger Babesien, Anaplasmen, Bartonellen und Rickettsien verantwortlich. Ob die Zecke von einem der genannten Erreger infiziert ist, können Sie durch einen Zecken Test von medivere ganz bequem von zu Hause aus herausfinden.

Borreliose: Ansteckung, Diagnose, Verlauf und Therapie

Ein Zeckenstich löst viele Unsicherheiten aus. Habe ich mich mit Borreliose infiziert und falls ja, wie bemerke ich eine solche Infektion? Immerhin ist die Borreliose die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung in ganz Deutschland. Experten gehen davon aus, dass etwa 5-35 % der Zecken Borrelien in sich tragen. Interessanterweise schwankt der Anteil Borrelien-tragender Zecken stark nach Region, wobei die höchsten Werte in Teilen Süddeutschlands zu finden sind. Laut Robert Koch-Institut (RKI) kommt es nach einem Zeckenstich in 1,5-6% der Fälle zu einer Infektion. Da das Immunsystem den Erreger allerdings bekämpft, tritt nur in rund 1% der Fälle eine Erkrankung auf.

Borrelien können verschiedene Organe befallen und einen variablen Krankheitsverlauf verursachen. Das Tückische an einer Borrelien-Infektion: Noch 10 Jahre nach der Übertragung können erste Symptome einer Borreliose auftreten. Häufig werden die auftretenden Beschwerden dann nicht mehr mit dem Stich in Verbindung gebracht.

Wanderröte nach einem Zeckenstich

Eine Borreliose wird in drei klassische Stadien unterteilt

Die verschiedenen Stadien der Borreliose beschreiben die Lokalisation der Erreger. Diese befinden sich anfangs lediglich lokal im Bereich der Stichwunde, breiten sich im späteren Verlauf aber auf weitere Organe aus.

- Stadium: lokal begrenzte Infektion

Die Inkubationszeit beträgt in diesem Stadium nur wenige Tage bis Wochen. Das charakteristische Anzeichen ist die sogenannte Wanderröte (Erythema migrans). Typischerweise bildet sich um den Zeckenstich herum eine Rötung, die sich ringförmig weiter ausbreitet und in der Mitte verblasst. Optisch ähnelt die Einstichstelle einer Zielscheibe. Zusätzlich können unspezifische Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen auftreten. Die Borreliose kann in diesem Stadium leicht mit einer Grippe verwechselt werden.

Die Erkrankung kann zu diesem Zeitpunkt ausheilen oder in ein nächstes Stadium übergehen. - Stadium: ausgebreitete Infektion

Einige Wochen bis Monate nach der Ansteckung können sich die Erreger auf umliegende Organe ausbreiten. Bei den Betroffenen kann es dadurch zu einer Vielzahl von Symptomen kommen. Zu diesen zählen Gelenkentzündungen, ausstrahlende Schmerzen, Herzrhythmusstörungen, Nervenentzündungen und -ausfälle sowie Hirnhautentzündungen. Häufig bilden die Patienten eine Lyme-Arthritis aus, die vor allem das Kniegelenk befällt. - Stadium: fortbestehende Infektion

Noch Jahre nach Übertragung der Borrelien und einer unbehandelten Infektion können Spätfolgen auftreten. Meistens zeigen sich in diesem Fall schmerzhafte, geschwollene Gelenke, oft die Knie. Aber auch chronische neurologische Einschränkungen oder eine Blaufärbung und Schwellung der Haut, häufig im Bereich eines der beiden Schienbeine, können mögliche Symptome sein.

So erfolgt die Diagnostik von Borrelien

Der erste Schritt in der Diagnostik von Borrelien ist die Befragung des Patienten. Hierbei werden sowohl die aktuellen Symptome erfragt als auch, ob in der Vergangenheit ein Zeckenstich aufgetreten ist und ob dabei eine Wanderröte beobachtet wurde. Da ein Zeckenstich allerdings nicht immer bemerkt wird und nicht bei jeder Infektion mit Borrelien eine Wanderröte auftreten muss, wird bei entsprechender Symptomatik auch ohne Beleg eines Zeckenstichs eine Borrelien-Serologie durchgeführt.

Die Labordiagnostik einer Borrelien-Infektion erfolgt hauptsächlich durch den Nachweis von Antikörpern im Blut. Darüber hinaus gibt es weitere molekularbiologische Methoden und hochspezifische immunologische Funktionstests, die den Antikörpernachweis sinnvoll ergänzen und genauer machen. Bewährt hat sich eine Zwei-Stufen-Diagnostik.

Im ersten Schritt werden im Rahmen des sogenannten ELISA-Tests Antikörper im Blut nachgewiesen. Im Anschluss wird ein Bestätigungstest durchgeführt, der hochempfindlich ist und zwischen Borrelien-spezifischen und -unspezifischen Reaktionen unterscheidet. Er bestätigt die positiven Ergebnisse des ELISA-Tests.

Wie kann eine Borreliose behandelt werden?

Eine Borreliose muss mit Antibiotika behandelt werden. Geschieht dies im Frühstadium, erholen sich Patienten in der Regel rasch und vollständig. Schwere Krankheitsverläufe und Spätfolgen können so verhindert werden. Bei entsprechender Symptomatik werden serologische Befunde aus dem Labor meist nicht abgewartet, sondern die Antibiotika-Gabe erfolgt schon im Verdachtsfall.

FSME: Ansteckung, Diagnose, Verlauf und Therapie

FSME ist die Abkürzung für „Frühsommer-Meningoenzephalitis“. Diese Krankheit wird von Viren verursacht, die durch den Zeckenstich in unseren Körper gelangen können. In einigen Gebieten Deutschlands sind mehr Zecken von diesen Viren befallen als in anderen. Das RKI veröffentlich jedes Jahr eine Karte der FSME-Risikogebiete auf der Basis der Erkrankungen, die dem RKI in diesem Gebiet in den vergangenen Jahren gemeldet wurden. Die Gefahr ist nach dieser Erhebung im Süden Deutschlands am größten. Generell können sich infizierte Zecken aber auch in den nicht gekennzeichneten Regionen aufhalten und für den Menschen gefährlich werden.

Wissenswert!

FSME-Erreger können in seltenen Fällen auch durch bestimmte Nahrungsmittel wie Rohmilch von Ziegen oder Schafen übertragen werden.

So macht sich eine FSME-Erkrankung bemerkbar

Konkrete Anzeichen für FSME zu erkennen, ist nicht einfach. In 70-95% der Fälle treten gar keine Symptome auf und selbst wenn diese auftreten, sind sie meist unspezifisch. Man unterscheidet im Verlauf zwei Phasen, die typischerweise bei den meisten symptomatischen Patienten auftreten.

- Phase 1: Grippeähnliche Symptome

Bei circa einem Drittel der Betroffenen kommt es anfänglich zu grippeähnlichen Erscheinungen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. - Phase 2: Entzündungen der Hirnhaut

Nach einer symptomfreien Übergangsphase treten bei 5-30% Prozent aller Infizierten nach etwa einer Woche Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns oder des Rückenmarks auf. Mögliche Spätfolgen sind langanhaltende Kopfschmerzen und neurologische Ausfälle wie Gedächtnis- und Konzentrationsschwächen oder Lähmungen. Diese Symptome können Wochen bis Monate andauern. Allerdings ist selbst nach schweren Verläufen eine vollständige Heilung möglich. Etwa 1% der FSME-Erkrankungen führen zum Tod.

So erfolgt die Diagnostik von FSME

Im Rahmen der Anamnese werden Patienten befragt, ob sie sich in einem FSME-Risikogebiet aufgehalten haben. Nach einem Zeckenstich muss als alternative Diagnose insbesondere an eine Lyme-Borreliose gedacht werden. Bei Verdacht auf eine FSME-Infektion wird eine entsprechende Labordiagnostik durchgeführt. Wie auch im Fall der Borreliose wird dabei mittels ELISA-Test nach virusspezifischen Antikörpern im Blut oder Nervenwasser des Patienten gesucht.

Therapie von FSME

Bei den FSME-Erregern handelt es sich um Viren und nicht um Bakterien. Eine Behandlung mittels Antibiotika ist aus diesem Grund nicht möglich. Da es gegen eine FSME-Infektion aktuell keine spezifische antivirale Therapie gibt, erfolgt die Behandlung rein symptomatisch. Vorbeugenden Maßnahmen kommt aus diesem Grund eine besondere Bedeutung zu.

Gibt es eine FSME-Impfung?

Im Gegensatz zur Borreliose gibt es gegen FSME-Erreger einen Impfstoff. Die STIKO (ständige Impfkomission) empfiehlt die FSME-Impfung für alle Menschen, die in einem FSME-Gebiet leben oder dort Urlaub machen und sich in der Natur aufhalten. Damit ein Impfschutz aufgebaut werden kann, sind drei Impfungen nötig. Eine Auffrischung wird altersabhängig in Abständen von 3 bis 5 Jahren empfohlen. Laut RKI ist der Impfschutz nach der Grundimmunisierung aber auch 5-10 Jahre später noch sehr gut.

Wissenswert!

Durch die drei FSME-Impfungen lässt sich eine Schutzwirkung von rund 97% gegen Infektionen mit dem Erreger erreichen.

Wie Sie sich vor einem Zeckenstich schützen können

Auch wenn keine Maßnahme alleinstehend einen hundertprozentigen Schutz bietet, können Sie doch viel dazu beitragen, dass Sie und Ihre Lieben nicht von Zecken gestochen werden. Zu den von Experten empfohlenen Schutzmaßnahmen gehören:

- Kleidung tragen, die möglichst viel Körperoberfläche bedeckt, die Hose in die Socken stecken und festes Schuhwerk tragen. So gelangen Zecken nicht so leicht an die Haut.

- Insektenschutzmittel nutzen, denn auch diese können zum Schutz beitragen. Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass diese auch gegen Zecken wirken.

- Nach einem Aufenthalt im Freien, gerade in Risikogebieten, sich selbst und auch Ihre Kinder sorgfältig untersuchen. Zecken mögen warme und geschützte Körperregionen. Schauen Sie aus diesem Grund insbesondere im Bereich des Haaransatzes, in den Kniekehlen, in der Leistengegend sowie in den Achselhöhlen nach. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich an der einen oder anderen Stelle wirklich um eine Zecke handelt, nutzen Sie ggf. eine Lupe.

- Nutzen Sie vor allem beim Aufenthalt in FSME-Risikogebieten auch die Möglichkeit einer entsprechenden Schutzimpfung gegen FSME. Die Impfung ist ganzjährig möglich, wird aber in der Regel im Winter empfohlen, damit Sie im Frühling bereits gut geschützt sind. Ihr Arzt oder Therapeut kann Sie dazu beraten. Wichtig: Die Impfung schützt nur gegen FSME, nicht gegen Borreliose oder andere, durch Zecken übertragbare Infektionen.

Was tun nach einem Zeckenstich?

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen lässt sich ein Zeckenstich nicht ganz verhindern. Sollten Sie eine Zecke an Ihrem Körper finden, dann ist schnelles Handeln gefragt. Zumindest eine Borreliose kann durch rechtzeitige Entfernung der Zecke verhindert werden.

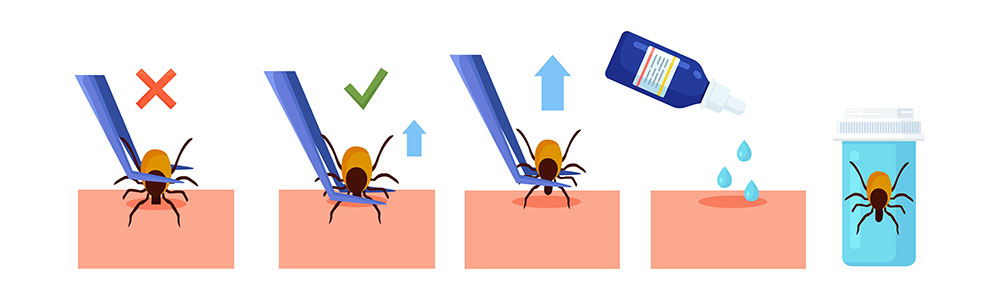

Da Zecken mit kleinen Widerhaken an ihren Mundwerkzeugen ausgestattet sind, ist beim Entfernen Vorsicht geboten. Vor allem ist es wichtig, das Tier während der Entfernung nicht zu quetschen, da ansonsten infektiöse Sekrete austreten, die Krankheitserreger transportieren können.

So entfernen Sie eine Zecke fachgerecht aus ihrer Haut:

- Zecke langsam herausziehen

Verwenden Sie eine feine Pinzette oder eine Zeckenkarte, greifen Sie die Zecke nahe der Hautoberfläche an ihrem Kopf (niemals am Körper!) und ziehen Sie sie langsam heraus. Nehmen Sie keinesfalls die Finger zum Entfernen der Zecke. - Auf Öl und andere Hausmittel verzichten

Benetzen Sie die Stelle keinesfalls mit Öl oder Alkohol. Die Zecke würde dadurch ihren Mageninhalt entleeren, was das Infektionsrisiko erhöht. - Reinigung der Wunde

Nach Entfernung der Zecke reinigen und desinfizieren Sie Ihre Wunde. Beobachten Sie die Stelle für einige Zeit weiter, damit Ihnen zum Beispiel ringförmige Veränderungen sofort auffallen.

Falls Sie eine Entzündung oder andere Beschwerden bemerken, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt.

Zecken-Labortests für zuhause geben Ihnen Gewissheit

Mit unseren Tests können Sie Ihr Blut nach einem Zeckenbiss auf Antikörper oder die Zecke selbst auf Krankheitserreger testen. Je nach Test geben Ihnen die Ergebnisse Auskunft darüber, ob die Zecke Träger eines bestimmten Krankheitserregers war oder darüber, ob Ihr Immunsystem mit Borrelien oder FSME-Erregern in Kontakt gekommen ist.

- Der Zecken Test wird an der Zecke selbst durchgeführt, die Sie an das Partnerlabor GANZIMMUN in Mainz senden. Das Laborteam wertet dann aus, ob die Zecke Träger eines oder mehrerer Krankheitserreger war. Neben Borrelien und FSME-Erregern wird die Zecke auch auf Babesien, Anaplasmen, Bartonellen und Rickettsien untersucht.

- Beim Borrelien Test handelt es sich um einen Bluttest, bei dem Sie zuhause eine kleine Blutprobe entnehmen, welche im Labor auf Antikörper gegen Borrelien untersucht wird. Bei diesem Test können grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Antikörpern nachgewiesen werden: Antikörper vom IgM-Typ können eine frühe Infektion anzeigen, während Antikörper vom IgG-Typ später gebildet werden und eine länger zurückliegende Infektion anzeigen.

Die Ergebnisse dienen als Grundlage für eine individuelle Therapie, die ausschließlich nach Rücksprache mit einem Arzt oder Therapeuten erfolgen sollte.